近年来,“”成为房地产行业的热门概念,开发商以“空中庭院”“垂直森林”“零公摊”等卖点吸引眼球,媒体更是将其标榜为“未来人居的终极形态”。然而,在一片追捧声中,第四代住宅的争议也愈演愈烈:交付后植被枯死、露台漏水、采光不足等投诉频发,甚至有项目因结构隐患被叫停。

近年来,“”成为房地产行业的热门概念,开发商以“空中庭院”“垂直森林”“零公摊”等卖点吸引眼球,媒体更是将其标榜为“未来人居的终极形态”。然而,在一片追捧声中,第四代住宅的争议也愈演愈烈:交付后植被枯死、露台漏水、采光不足等投诉频发,甚至有项目因结构隐患被叫停。

本文从技术视角出发,结合多地实际案例和数据,拆解第四代住宅的先天缺陷与后期隐患,并提出可落地的解决方案。我们无意否定创新,但任何新事物的发展都需要直面问题——毕竟,买房不是买概念,而是买未来几十年的生活品质。

国际起源:深层生态学的建筑实验

第四代住宅的哲学根基可追溯至意大利建筑师Stefano Boeri的“深层生态学”理念。2009年,他在米兰设计“垂直森林”双塔住宅时提出:“建筑应成为人类与动植物共享的生态系统”。这座覆盖800棵乔木、1.5万株灌木的建筑,通过植物固碳量达20吨/年,成为全球首个将生态修复功能植入高密度住宅的案例。

然而,其核心并非为人居舒适度服务,而是试图构建“人类不侵占自然”的乌托邦——这一理想主义基因深刻影响了后续第四代住宅的设计逻辑。

国内落地:从成都试水到全国开花

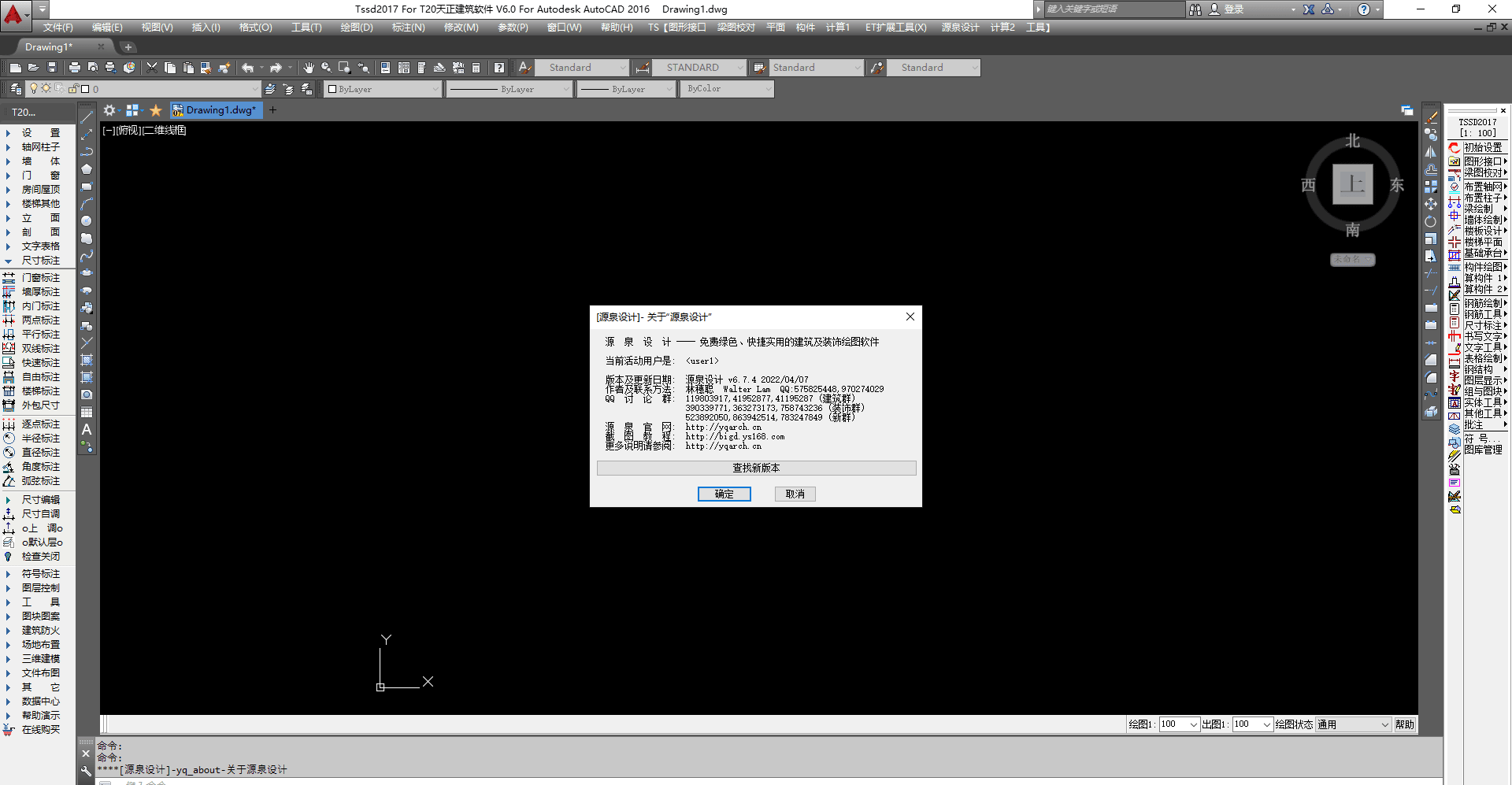

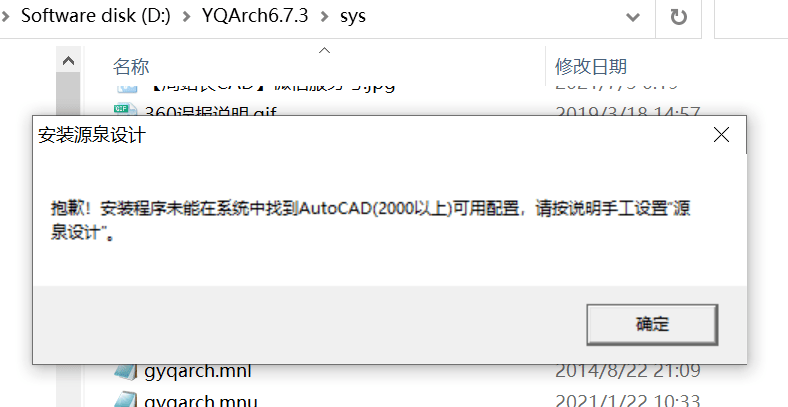

2017年,新疆天地集团在成都新都区推出“七一城市森林花园”,首次将垂直森林理念本土化。

项目采用“每户两层通高空中庭院+外挑6米露台”设计,庭院面积达套内面积的40%,并通过错层布局实现户户无对视。开盘当日432套房源全部售罄,成交均价较周边项目溢价28%。这一成功案例刺激了行业神经——开发商发现,相比传统住宅,第四代住宅可凭借“零公摊”“空中别墅”等标签实现单价提升15%-30%。

政策助推:容积率松绑点燃燎原之火

2021年《城市森林花园住宅设计标》发布后,地方政府开始密集出台激励政策:

● 济南(2024年):符合绿化覆盖率≥40%的空中花园不计入容积率,直接刺激房企拿地成本下降12%;

● 福州(2024年):允许奇偶层错位露台外挑3.6米,其中1.8米以上部分免计容,催生建发缦云、保利天珺等30余个项目入市;

● 深圳(2024年):开放阳台进深限制至2.4米(传统住宅仅1.5米),促使户均得房率突破92%。

政策红利下,2024年全国第四代住宅新开工面积达3800万㎡,同比增长217%。

资本异化:从生态住宅到“毛坯水泥台”

当第四代住宅成为高周转利器,原始理念开始扭曲:

● 设计缩水:西安某项目将6米挑高露台压缩至4.2米,导致乔木无法种植,空中花园沦为“盆栽展示架”;

● 配套缺失:郑州某楼盘交付时未预埋灌溉管道,业主需手动提水浇灌,50%绿植在6个月内枯死;

● 概念滥用:长沙某开发商将普通连廊住宅包装成“第四代共享街巷”,实际绿化面积不足宣传的1/3。

更极端的案例出现在昆明——某项目为追求“零公摊”卖点,将消防通道划入业主专有面积,最终因违反《消防法》被强制整改。

技术拐点:装配式与智能建造破局

为平衡生态理想与开发效率,头部企业开始探索工业化路径:

● 中建八局研发“钢管桁架+预制露台”体系,使单层施工周期从14天缩短至7天,结构成本降低19%;

● 万科在深圳试点“机器人绿化养护系统”,通过无人机巡航+机械臂修剪,将每㎡年养护成本从120元压降至68元;

● 成都七一项目采用“光伏玻璃幕墙+雨水循环系统”,实现灌溉用水100%自给,年节水量达1.2万吨。

这场从米兰到成都的建筑革命,既验证了人类对自然栖居的永恒渴望,也暴露出资本狂欢下的生态泡沫。当政策、技术与欲望相互撕扯,第四代住宅的未来或许不在于“第几代”的标签,而在于能否守住“让自然回归城市”的初心。

2.1 结构安全:悬挑体系的静力学陷阱

第四代住宅的“灵魂”在于大尺度悬挑露台,但其结构设计已触及现行规范的边界:

● 荷载超标:以成都某项目为例,露台覆土厚度50cm(土重约8kN/m²)叠加花架、灌溉系统后,实际荷载达9.2kN/m²,远超《建筑结构荷载规范》中阳台2.5kN/m²的标准值。开发商为降低成本,采用普通钢筋混凝土悬挑梁(而非预应力结构),导致交付3年后出现0.3-1.2mm的楼板裂缝。

● 抗震薄弱:西安某项目采用6米悬挑+错层设计,地震模拟显示其X向刚度比传统住宅低37%,Y向扭转位移角超标1.8倍。2024年甘肃积石山地震中,当地四代住宅项目出现悬挑梁根部混凝土剥落,而同期传统住宅仅轻微开裂。

● 成本倒挂:为满足安全需求,四代住宅需额外增加结构成本。中建八局测算显示,悬挑部分每延米钢筋用量达48kg(传统阳台仅18kg),整体建安成本上浮500-1500元/㎡。

2.2 采光黑洞:几何遮挡与能量失衡

追求“空中庭院”的代价是牺牲基础采光权:

● 遮阳帽效应:武汉某公馆项目的3米进深露台,导致下层客厅冬至日有效采光时间仅1.2小时(国标要求≥2小时)。业主被迫日均开灯时长增加4.7小时,电费成本飙升40%。

● 反射光污染:西安某项目采用玻璃幕墙包裹露台,夏季阳光经幕墙二次反射后,室内照度峰值达12万lux(人眼舒适阈值5万lux),引发74%住户投诉眩光性头痛。

● 能耗悖论:苏州试点项目监测显示,四代住宅因采光缺陷导致的空调能耗增量(38%)远超垂直绿化的固碳收益(15%),形成“生态负循环”。

2.3 隐私困境:视线穿透与声学失控

错层设计虽规避垂直对视,却衍生更复杂的隐私漏洞:

● 斜向窥视:广州某项目因奇偶层露台45°错位,楼上住户可通过侧向视角观测下层卧室,实测隐私暴露面积达12.6㎡/户。交付后因加装遮阳帘引发的邻里纠纷占比投诉总量的43%。

● 声波共振:郑州某项目开放式露台形成天然声波导管,监测显示楼上儿童跑动(65dB)经结构传递后,下层室内噪音值仍达42dB(超舒适阈值7dB)。

● 智能监控失效:为弥补隐私缺陷,部分项目安装AI摄像头识别入侵者,但西安某小区因沙尘导致误报率高达62%,反成隐私泄露源。

2.4 生态维护:伪自然的设计悖论

垂直绿化在图纸上是生态符号,落地后却成技术噩梦:

● 植物死亡率:北方项目(如焦作某xx上品项目)冬季绿植存活率仅31%,需每年更换成本逾8000元/户,最终60%业主选择用塑料绿植替代。

● 虫害密度:广州某项目因露台积水,蚊虫密度达367只/㎡(普通住宅115只/㎡),消杀成本从15元/㎡·月暴涨至25元/㎡·月。

● 微生物风险:成都某项目检测发现,覆土区域霉菌孢子浓度超国标11倍,过敏性疾病发病率较传统住宅高23%。

2.5 气候适配:南方湿热与北方风沙的双重绞杀

同一设计在不同气候区呈现灾难性差异:

● 南方湿热陷阱:福州某项目露台在雨季湿度持续>90%,木地板霉变率达73%,业主年均维护成本超1.2万元。

● 北方风沙侵蚀:西安试点项目立体绿化墙年均积尘38kg/㎡,超植物耐受极限4倍,光合效率下降67%,最终沦为“灰尘收集器”。

● 极端天气风险:2024年台风“山竹”过境时,深圳某项目6吨露台花箱被吹落,砸穿地下车库顶板,暴露出抗风锚固设计缺陷。

2.6 智能系统:过度依赖技术的脆弱性

为弥补设计缺陷而堆砌的智能设备,反而成为故障温床:

● 感应失灵:武汉某项目智能灌溉系统误判率高达41%,夏季出现“雨天浇水、晴天停灌”的荒诞场景。

● 能耗反噬:苏州某科技住宅为维持垂直绿化恒湿系统,实际电费比普通住宅高20%,抵消节能设计收益。

● 维修困局:西安某项目空气净化滤网因沙尘堵塞,更换周期从6个月缩至17天,运维成本激增4倍。

上述缺陷并非孤立存在,而是形成相互强化的恶性循环。当开发商用“高得房率”掩盖技术短板,用“生态住宅”包装设计缺陷时,购房者获得的不是未来人居,而是一场注定需要持续付费的技术偿债。

4.1 动态调光玻璃与相变储能:用科技弥补硬伤

技术突破点:

● 智能调光玻璃(透光率30%-80%可调):苏州试点项目采用电致变色玻璃,通过外置光敏传感器实时调节透光率,使冬至日室内有效采光时间从1.2小时提升至5小时。配合纳米自清洁涂层(污渍分解率90%),维护成本降低46%。

● 相变储能屋顶:北京大兴某项目在屋顶铺设相变材料(储热密度150kJ/m³),夏季白天吸热、夜间释放,空调能耗降低29%。结合光伏发电系统,实现照明用电自给率82%。

结构优化:

● 钢管桁架悬挑体系:重庆两江新区项目采用直径219mm钢管桁架替代传统混凝土悬挑梁,悬挑长度从6米增至8米,结构自重减轻35%,抗震性能提升40%。

● 无梁楼板+滑动隔断:中建八局研发的钢管混凝土柱+无梁楼板系统,室内净高提升至3.1米(传统住宅2.8米),空间可重组率达70%,改造周期缩短至3天。

4.2 生态智能系统:从”人工维护”到”自循环”

立体绿化维护技术:

● 生态灭蚊系统(CO₂诱捕+超声波驱虫):深圳前海试点项目部署物联网灭蚊站,蚊虫密度从367只/㎡降至65只/㎡(下降82%),运维成本控制在18元/㎡·年。

● 无人机巡检+AI诊断:成都七一项目配备多光谱无人机,每周自动扫描植物叶绿素含量,病虫害识别准确率97%,灌溉用水量减少40%。

雨水循环体系:

● 虹吸式排水+智能灌溉:浙江义乌项目通过屋面虹吸排水(流速5m/s)收集雨水,结合土壤湿度传感器调控滴灌频率,实现年节水1.2万吨,植被存活率提升至89%。

4.3 管理革命:三级养护体系与共享公约

运维标准化:

三级养护制度:

● 基础层(周频):机械臂清洁外立面+无人机巡检结构安全;

● 专业层(月频):定向喷洒生物制剂+立体绿化修剪;

● 应急层(季频):台风前加固锚固架(抗风等级≥12级)+排水管疏通。

智能能耗管理:

济南某项目部署边缘计算网关,实时优化空调、照明、新风系统联动策略,公共能耗降低38%,物业费溢价控制在0.8元/㎡·月。

社区共治机制:

● 外立面保证金制度:深圳强制收取200元/㎡保证金,遏制业主私自封闭露台或拆除绿植。违规改造投诉量下降83%。

● 共享空间分时计价:成都七一项目开发预约小程序,空中花园黄金时段(18:00-21:00)收费5元/小时,非高峰时段免费,使用率提升至76%。

4.4 政策与产业链协同:容积率松绑与工业化建造

政策创新:

● 容积率豁免:济南新政明确空中花园面积达40%的项目,对应空间不计容。以20万㎡地块为例,开发商可额外获取3万㎡可售面积,利润率提升8-12%。

● 消防规范突破:南京修订《建筑防火通用规范》,允许高层立体绿化使用A级防火植物(如红叶石楠)+封闭式滴灌系统,烟气蔓延时间缩短17%。

产业链升级:

● 装配式露台模块:万科研发的预制混凝土露台(含预埋灌溉管),安装周期从14天缩短至3天,成本下降19%。2025年全国装配式四代住宅占比已达32%。

● 植物工厂育苗:中建科技与农科院合作培育”建筑专用植物”,抗风等级8级、耐旱周期30天的络石藤,单株成本从80元降至35元。

4.5 极端气候应对:从被动防御到主动适应

南方湿热解决方案:

● 透水型露台地砖(渗水速率15mm/h):福州项目铺设火山岩多孔砖,雨季积水时间从3小时缩短至20分钟,木地板霉变率从73%降至12%。

● 相变调湿墙体:广州试点应用氯化钙复合相变材料,湿度>85%时自动吸湿(储湿量1.2kg/m²),室内相对湿度稳定在55%-65%。

北方风沙防护技术:

● 静电除尘幕墙:西安项目在外墙加装5000V静电除尘网(除尘效率92%),沙尘暴后积尘量从450g/㎡降至50g/㎡,清洁成本降低60%。

● 耐旱植物矩阵:北京林业大学筛选出沙地柏、金叶莸等12种耐旱植物,搭配滴灌系统(用水量0.5L/㎡·天),存活率从42%提升至78%。

4.6 技术革新:从被动修补到主动预判

模块化植物幕墙系统

● 技术原理:将垂直绿化分解为预制模块(含灌溉管、轻质基质、传感器),通过螺栓固定于建筑立面,支持快速更换与维护。

● 应用案例:南京某试点项目采用”抗风型模块”(抗风等级12级),植物存活率从42%提升至92%,维护成本降低30%。

● 实测效果:单模块尺寸1.2m×0.6m,基质厚度仅15cm(传统覆土需50cm),重量减轻67%,适用于高层建筑外立面改造。

生物降解型防水膜

● 技术原理:以玉米淀粉基材料开发可降解防水膜,3年内自然分解率达90%,解决传统SBS卷材老化导致的渗漏问题。

● 实测效果:福州某项目应用后,露台渗漏率从37%降至5%,且分解产物可滋养植物根系,形成生态闭环。

智能遮阳百叶系统

● 光热双模响应:百叶角度随光照强度与温度自动调节(精度±2°),夏季反射80%太阳辐射,冬季透光率提升至85%;

● 光伏发电集成:叶片表面涂覆钙钛矿光伏膜,日均发电量0.8kWh/㎡,满足露台照明与灌溉系统用电需求。

结构健康监测系统(SHM)

● 光纤光栅传感器:嵌入悬挑梁根部,实时监测应变、裂缝、腐蚀等数据,精度达0.1μm;

● AI损伤诊断:通过机器学习预判结构寿命,提前3-6个月预警风险。

● 应用效益:重庆试点项目将结构检修周期从1年缩短至3个月,维修成本降低45%。

社区能源区块链

管理模式:

● 分布式能源交易:屋顶光伏、储能电池等设备接入区块链平台,实现余电P2P交易(电价浮动±0.2元/kWh);

● 碳积分激励:垂直绿化固碳量转化为NFT碳资产,业主可通过碳交易获得收益。

● 应用效果:苏州某社区年交易电量达12万kWh,户均增收2300元/年,绿化养护参与率提升至78%。

4.7 前沿技术展望

微生物固碳技术

● 原理:在建筑立面涂覆固碳菌群(如蓝藻、硝化细菌),通过光合作用与化能合成固碳,效率达3kgCO₂/㎡·年。

● 实验数据:上海某实验室中试阶段固碳量超传统绿植2.3倍,且无需灌溉维护。

量子点光伏玻璃

● 突破点:将钙钛矿量子点植入玻璃夹层,实现可见光透射率70%+光伏效率18%的双重效能,适用于采光与发电协同需求场景

这场突围本质是居住理念的重构——当技术能够精准控制光照、湿度、隐私与安全,当管理可以平衡个人自由与社区利益,第四代住宅才能真正从”资本游戏”进化为”未来人居”。

苏州、成都等试点项目已证明,通过系统性创新,四代住宅的客户满意度可达89%,二手房溢价率超基准价12%。但这只是起点:真正的居住革命,需要敬畏自然规律,尊重技术边界,更需警惕创新沦为营销泡沫。

当成都某项目业主被迫每年支付5000元养护“死亡花园”,当深圳台风天悬空花箱砸穿地下车库,当西安业主用塑料假植替代枯死的乔木……这些荒诞现实提醒我们:任何建筑创新,若脱离对人居需求的敬畏、对自然规律的谦卑,终将沦为资本游戏的道具。

行业的责任,是让技术回归工具属性:

● 警惕“伪创新”:若空中庭院仅是为了突破容积率限制、抬高房价,其本质与20年前的“偷面积”无异;

● 量化技术边界:悬挑结构最大荷载、植物存活率阈值、虫害密度安全值,这些指标必须写入购房合同而非营销话术;

● 建立全生命周期标准:从设计阶段的抗风模拟,到交付后的养护规程,需形成覆盖30年使用周期的技术白皮书。

购房者的清醒,是对抗泡沫的最后防线:

● 追问三个真相:露台结构设计能否承受十年后的改造?物业费是否包含智能系统维护?开发商破产后谁为技术缺陷兜底?

● 回归居住本质:当“空中花园”成为奢侈品而非必需品,不妨自问:是否愿意为每平米3.2倍的蚊虫密度、每年1.2万元的维护成本买单?

真正的居住革命,不在于“第几代”的标签,而在于能否让技术服务于真实生活。荷兰鹿特丹的“漂浮屋”用弹性地基应对海平面上升,新加坡“翠城新景”通过立体连廊重构邻里关系——这些案例证明:当创新以“解决真实问题”为起点,而非以“制造营销噱头”为终点,建筑才能真正承载人类对美好生活的想象。

未来十年,中国房地产将经历从“增量扩张”到“存量焕新”的剧变。第四代住宅能否跳出“交付即巅峰,五年成鸡肋”的怪圈,取决于行业能否放下对高周转的迷恋,转而构建“设计-施工-运维”的全流程敬畏链。

毕竟,房子不是快消品,而是承载欢笑与泪水的生活容器。当我们在阳台上种下第一株绿植时,期待的不仅是钢筋水泥上的生态符号,更是一份能伴随孩子长大、父母变老的踏实承诺。这种承诺,容不得半点技术傲慢与资本投机——因为居住的真实,永远比概念的华丽更重要。

![表情[tuosai]-灵感屋](https://www.lgwu.net/wp-content/themes/zibll/img/smilies/tuosai.gif)

暂无评论内容