选用深色花岗岩或玄武岩作为主要材质,这类石材在旱季能呈现细腻的天然纹理,雨季蓄水后则转化为完美的倒影载体。可尝试将石材表面处理成哑光与镜面交替的效果,增强虚实变化。

推荐选用芒草、粉黛乱子草等线性植物作为主体,其修长的叶形能强化竖向线条感。冬季保留枯萎的植株,也可形成特殊的质感景观。

采用渐变式铺装过渡,从细卵石逐步过渡到粗砾石,模拟自然河滩的肌理变化。无水期可通过设置波浪形排列的卵石带、条形拼石、池底铺装,暗示水流方向。关键节点可嵌入少量铜条或不锈钢条,反光材质能在阳光下模拟波光粼粼的效果。

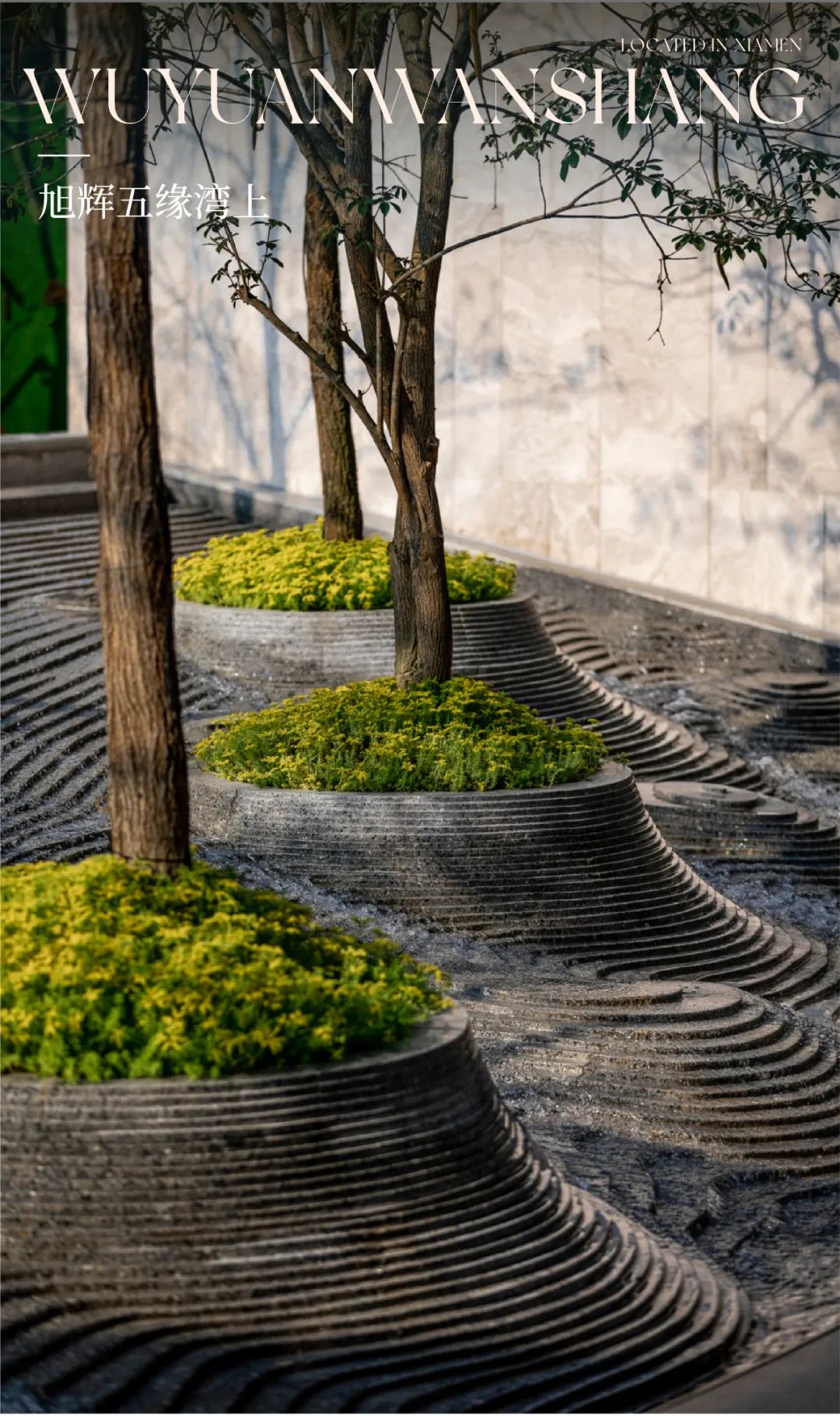

微观的山与水形态,成为具有时空灵性的“曲境”,逐渐“消除”人身后的城市印记,带来全新的空间情境感受。场地中心以水为空间转换媒介,仿造岛屿的立体曲面层叠,记录着水流过或急或缓的轨迹。会客廊架如片片羽翼相连,配合优雅的疏林,划定出一片光影斑驳、体验感丰富的停留空间。

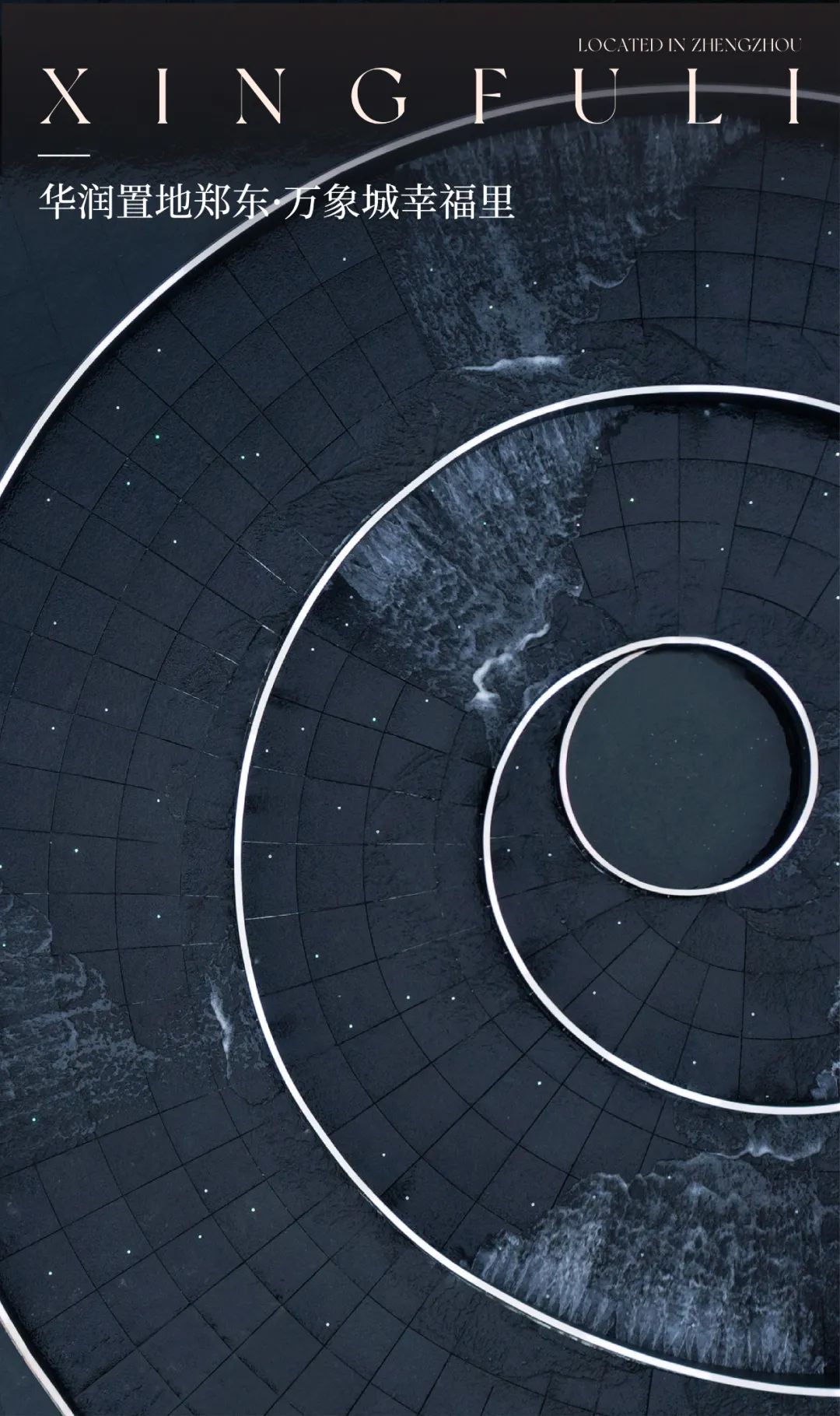

镜面水幕作为与其它维度的连接方式,起到双倍空间的视觉效果,达到“水幕墙”与“透视墙”的优雅融合,小中见大。于水庭闲坐,可观形、听声、赏波、察色,亦可清心明净、澄怀观道。设计之初充分考虑郑州的自然条件,营造有水时,是动态的流动感水景;无水时,是大地艺术装置,体现了在地性。水景的距离也是恰到好处的,虽浅,但仍有宏大且浑然一体的视觉冲击力。

现代互动水景突破视觉观赏边界,通过触觉、听觉、甚至嗅觉建立人景对话。从感应喷泉到踏水装置,水成为连接人与空间的媒介。

01 互动行为的引导设计

低矮的涌泉(高度30-50cm)适合儿童触摸,雾森系统(覆盖半径3-5米)可供成人穿行体验。各点位间距建议保持4-6米,形成互动序列。可在地面镶嵌感应灯带,当有人靠近时亮起,暗示可互动区域。

02 情感记忆的载体设计

建议采用”群体感应”技术,当参与人数增加时,中心水柱高度可升至1.2-1.5米,形成视觉焦点。水景边缘建议设置可坐憩的矮墙(高度40cm),方便使用者停留观察。

03 文化元素的现代表达

提取地方传统水文化元素进行转译,如将龙舟、渔船等造型简化为抽象线条,作为水景背景墙图案。互动区域地面可采用传统纹样的现代演绎,如将水波纹样转化为渐变的铺装拼花。

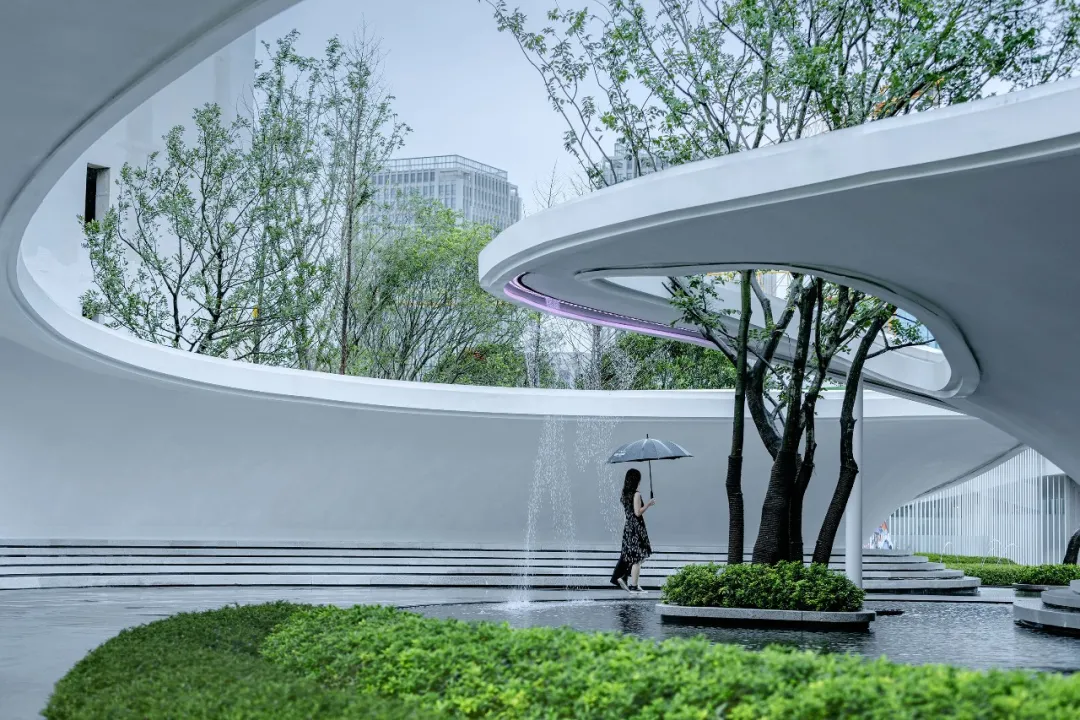

光谷空间采用上下错层设计,让层次更丰富,场景感受更震撼,弧度角度约23°,让空间感受更舒适,尺度更宜人。水帘从高处潺潺而流,植物从谷底向上生长,相互交融,当薄雾四散开来,空间宛如空谷画卷,置身其中,与喧嚣都市隔绝,再现自然。

核心入口区定义为城市广场,以“泉”为互动的核心,以片植银杏林构建一片纯粹的林下之所。用林泉生活赋予市民更多参与的可能性,也致敬了济南的泉城特色。空间赋予市民休憩与交往的城市属性,让人们得以露天观影、树下对弈、池边纳凉,乃至举行创意集市,让居民切实感受到设计为生活体验提升带来的价值,重新焕发场地活力,提升环境品质。

设计将长江之形与潺潺流水融入于场地中,化为儿童游乐的亲水空间,以景观为纽带,让江水与居民的情感传承下去。

戏水区划分出港湾戏水区和浅滩嬉水区,满足不同年龄阶段的要求,为孩子们提供夏日快乐玩水的空间,也为家长带来一份安心。设计同时考虑了各阶段人群的嬉水活动需求,通过各类装置提高场地互动性。儿童戏水区旁的座椅,让家长安心“遛娃”的同时,能享受一番夏日池塘边的氤氲。

生态水上森林作为空中浮岛的花园组团,设计团队将空间融入溪流、岛屿、森林等湿地景观元素,以艺术的手法展现湿地的生态自然景观。夜幕降临,光影映照水脉,未来科技与艺术巧妙结合。在自然山林间,流水自高空倾泻而下,儿童嬉戏于场所间。透过树叶的缝隙,斑驳的阳光洒落在绿岛与溪水之中,阳光与流动溪水的交融,越发灵动,漫步其中,身心舒畅,仿佛置身自然森海,享受与大自然亲近的宁静时光。

通过艺术造型、数字投影、雾化技术等科技手段,重构水的物质形态,打造超越物理限制的艺术水景。这类装置常成为场域的精神象征。

01 介质形态的创新表达

采用超声波雾化系统,配合精确控制的LED灯光,可创造出悬浮在空中的”水光雕塑”。装置高度建议2.5-3米,形成适度的空间围合感。

02 动态程序的节奏设计

通过设置不同的水流程序,赋予水景如潮汐般会呼吸的变化。如早晨(6-9点)可采用舒缓的垂直水帘,午间(11-14点)转换为活跃的交叉喷射,傍晚(17-20点)则可呈现渐变的光水秀。

03 虚实空间的叠加艺术

可将地方特色的图腾、图案通过激光雕刻在部分水幕上,阳光照射时在地面投射出传统纹样的光影。也可保留部分区域允许参观者自行投射影像,形成参与式艺术创作。

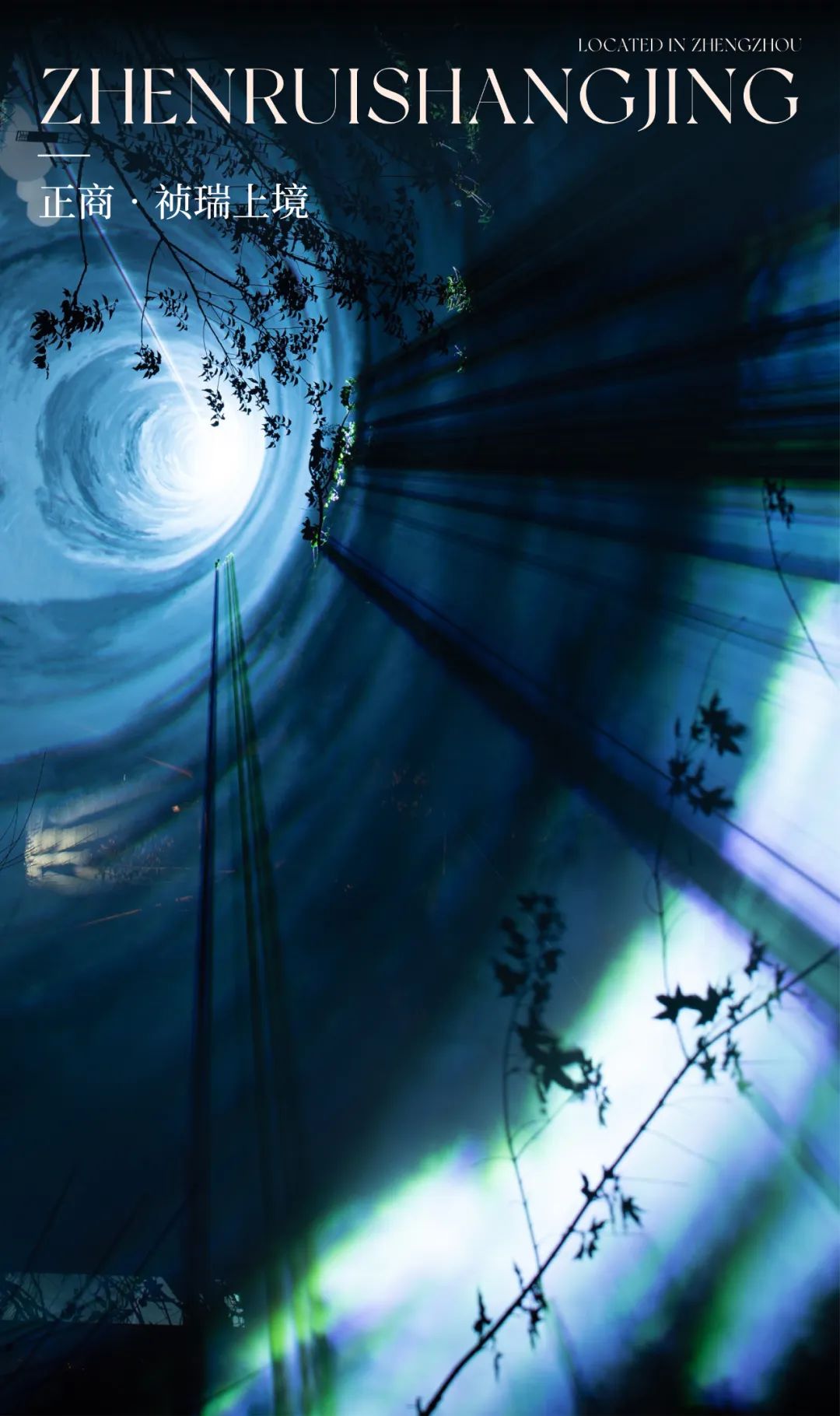

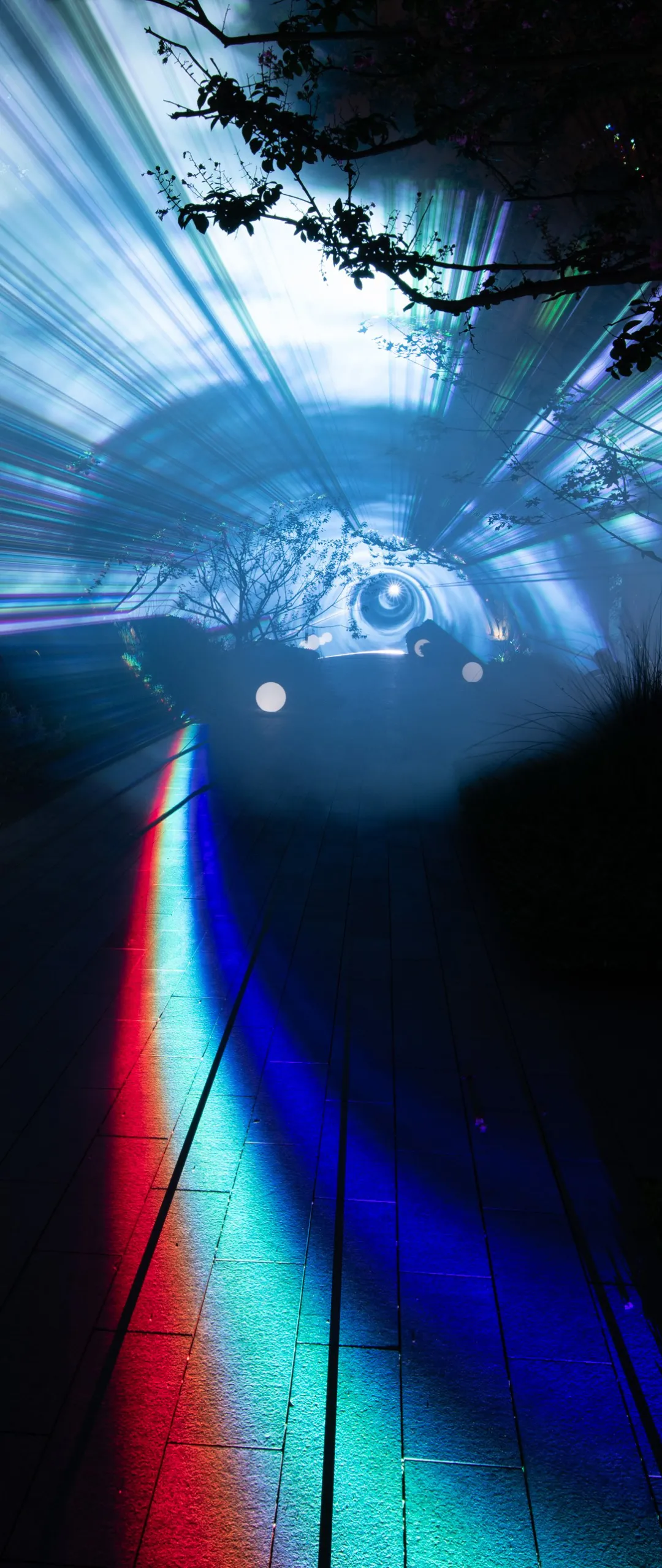

正商•祯瑞上境展示区面积呈现长形布局,我们以现代简洁诠释东方美学。夜幕降临,尽情游戏在光与影之间。灯光设计灵感源于极光,突破常规的夜间灯光效果,营造神秘与迷幻感。廊架灯光设计见光不见灯;具有艺术感的灯光盒子,变幻出神秘的极光色彩;当雾森弥漫在空间中,星云流转中虫洞浮现,令人不禁疑惑,未来的时空是否仅有一步之遥?

精巧的跌水景墙与嵌地式水台,通过”见微知著”的设计手法,在有限尺度中创造深远意境。

01 声景营造的感官体验

根据空间属性定制水声效果:静谧庭院可采用阶梯式跌落设计,产生细雨般的白噪音;开放广场适合单级跌落,创造清亮的落水声。承接池建议采用铜质或不锈钢材质,能产生特殊的金属共鸣音色。

02 比例控制的视觉魔法

水槽宽度与背景墙建议采用1:3的黄金比例,增强纵向延伸感。背景墙可选用深色石材或锈蚀钢板,通过材质对比突出水流的洁白质感。

03 边界消隐的空间戏法

采用超白玻璃作为侧壁,通过隐藏式钢结构固定,营造水流悬浮的错觉。底部可设计为”消失边缘”样式,使用透明亚克力导流槽,让水流看似直接渗入地面。

庭院中婉转溪流顺着琉璃瓦奔涌而下,演绎出“一泻千里”的气势。池底由工匠用页岩一片片打造出冲刷的肌理。同时,我们精心挑选了孔雀绿液态大理石,细致打磨出自然的流线型态,隐入层层植物之中,与溪流虚实交织,连同潮湿的青苔绿植、黑山石一起,叙述着下沉庭院的自然隐奢质感。

我们以“故乡水·花园里”为主题,从城市和人文角度出发,融合地域特色、气候和景观文化,打造一个充满质感并充满城市文化基因的空间,凸显广府文化的独特魅力。运用现代手法将“故乡水”引流至空间中,“水”成为连接空间的媒介,以多种姿态流淌于场地之中。场景呈现流动的自然美学,赋予了隐贵的自然体验。

丛树生长、疏密相宜、绿意盎然,围合出一片自然空间,将四时光影引入室内空间,将自然意境融入生活。叠水、网格格栅构成的半私密空间,与场地植物景观组团无界相融,光影交错、明暗变换,让人身处其中感受自然韵味。玫瑰金色金属网格与普拉达绿奢石相得益彰,漫步此间,空间韵律与建筑线条交织,配合女贞、龟背冬青等灌木地被,碰撞出现代美学场域。

我们通过经典与现代、艺术、自然的创造性转变,表达对当下地产设计语境的反思,重建逐渐丧失的秩序与空间伦理关系,真正回归产品本身回归建造逻辑。

原生水体修复超越景观美化,是通过生态工法重建水体自净能力的系统性工程,体现设计师的生态伦理观。

01 历史痕迹的保留策略

建议修复过程中保留部分原有驳岸遗迹,如局部露出老石砌基础。可在新护岸设置展示窗,分层呈现不同年代的填筑材料。滨水步道建议采用架空形式,最小化对原生土壤的干扰,同时创造观察水体剖面的机会。

02 生物廊道的场景营造

建议设置3类观察点:水下观景窗(深度60-80厘米)展示沉水植物群落,挑台观察点适合观鸟,滩涂区设置隐藏式摄影棚。植被配置建议采用”食源植物+蜜源植物+营巢植物”的组合,形成完整的生态链展示。

03 修复进程的艺术记录

建议设置”生态时钟”艺术装置:用可旋转的铜环标记不同修复阶段的水质指标。滨水栏杆可镶嵌包含本地鱼类标本的树脂砖块,按修复时间线排列。可举办”水域记忆”活动,邀请社区居民参与水样封存仪式,构建集体生态记忆。

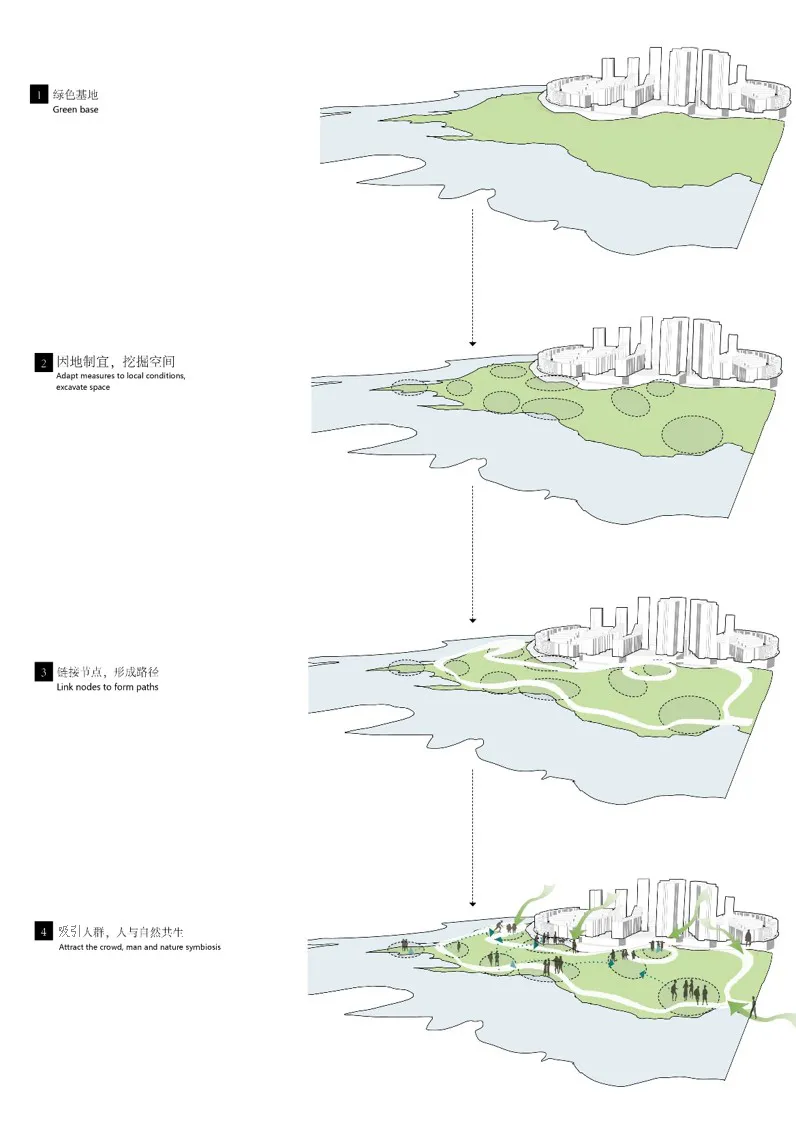

初遇阿那亚,便被现场的自然环境所吸引。它很美,这里的山、湖、一草一木,都带着勃勃的生命力。既然如此……突兀的东西少一点,再少一点吧。于是我们做了大量的工作,重见山水。怀抱着对原生场地的尊重,我们做的所有东西都想要和自然融合到一起。为了让它看起来什么都没有做,我们撷取四季更迭的色彩变迁,为居住和生活注入更灵动的活力与灵魂,还阿那亚一片汪洋绿野。

▲ 项目鸟瞰效果图

项目在沿河的区域,把架空栈道很自然地落在场地林间和平原区域,并把平面标高设置在常水位以上,洪水位以下;穿梭在树、石之间,保留河道的自然形态。我们需要转变一下固有的思想观念,在生态文明思想的引导下,应该把洪水看作是一种自然现象。

我们设计具有水韧性的栈桥道路径系统,不仅可以弹性地适应季节性洪水,还可以灵活地为人们所用,了解滨水多样性。沿河栈道的建立,将人的活动范围延伸,使人可以轻触自然,感受水体的流动,观察水生动植物,感受沿河自然与城市景观,提升了人与人、人与自然的健康共生生活品质。

![表情[tuosai]-灵感屋](https://www.lgwu.net/wp-content/themes/zibll/img/smilies/tuosai.gif)

暂无评论内容