亭,景观设计的点睛之笔_1

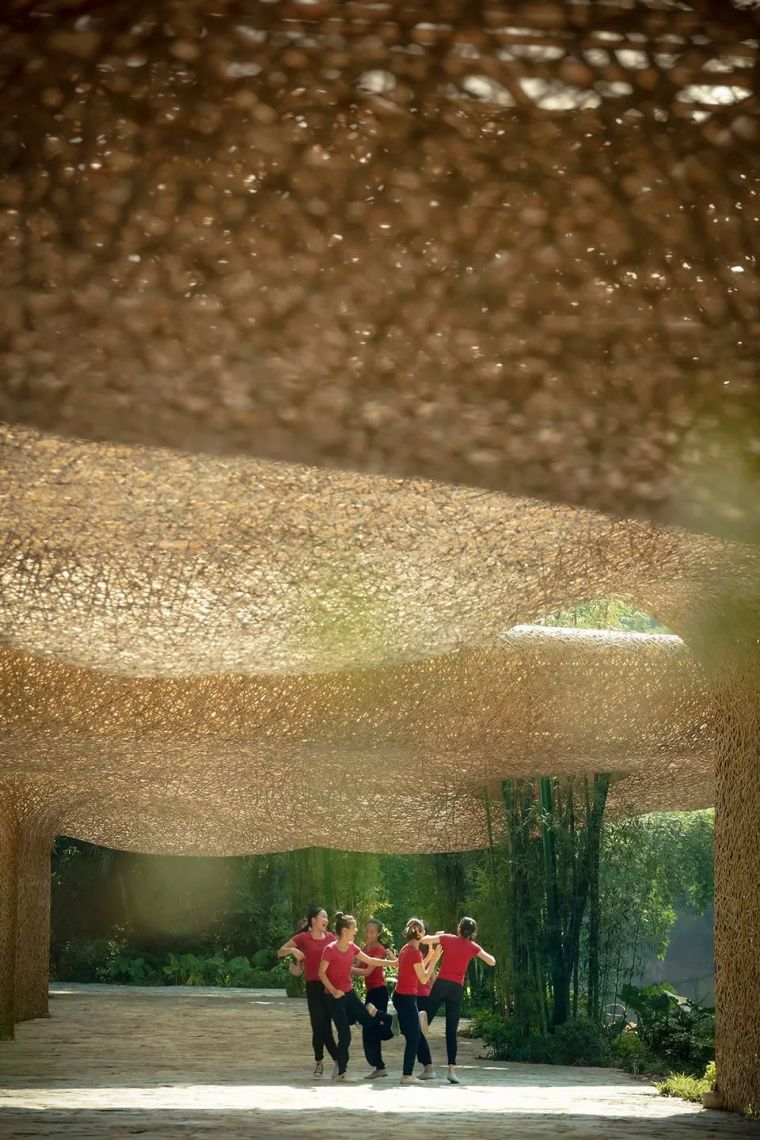

“亭者,停也。人所停集也。”亭子不仅是供人憩息的场所,也是一个重要的点景建筑。亭,四面无墙通天地,以其美丽多姿的轮廓与近水远山、幽竹花径、枯石活泉等景物构成美好的画面。

亭,景观设计的点睛之笔_2

亭,景观设计的点睛之笔_3

亭,景观设计的点睛之笔_4

亭,景观设计的点睛之笔_5

亭,景观设计的点睛之笔_6

亭,景观设计的点睛之笔_1

亭,景观设计的点睛之笔_8

亭,景观设计的点睛之笔_9

亭,景观设计的点睛之笔_10

亭,景观设计的点睛之笔_11

亭,景观设计的点睛之笔_12

亭,景观设计的点睛之笔_13

亭,景观设计的点睛之笔_14

亭,景观设计的点睛之笔_15

亭,景观设计的点睛之笔_16

亭,景观设计的点睛之笔_17

亭,景观设计的点睛之笔_18

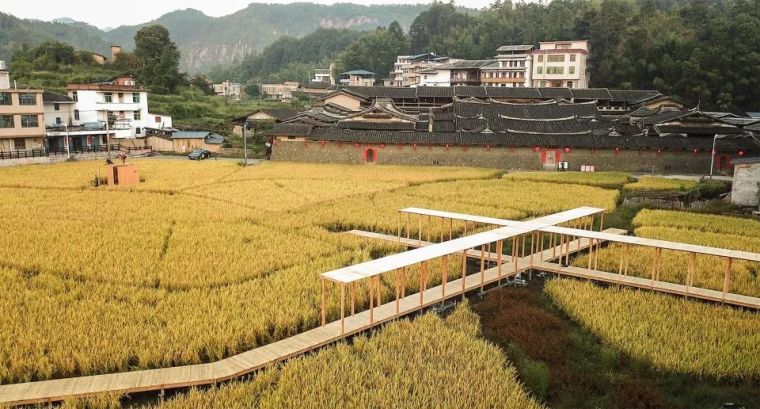

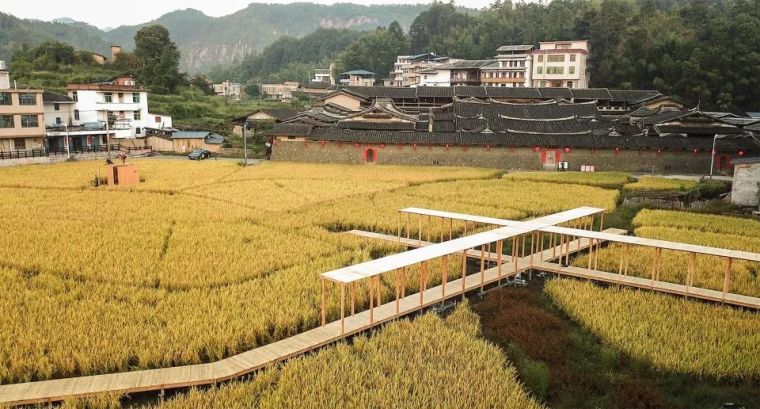

稻亭长廊将与盛开的花儿,

灿烂在十里春风中;

初夏油菜花将回田滋养土地,

守护新一季的青苗长成。

明年秋天这里会是什么样呢?

期待更多的美好……

亭,景观设计的点睛之笔_19

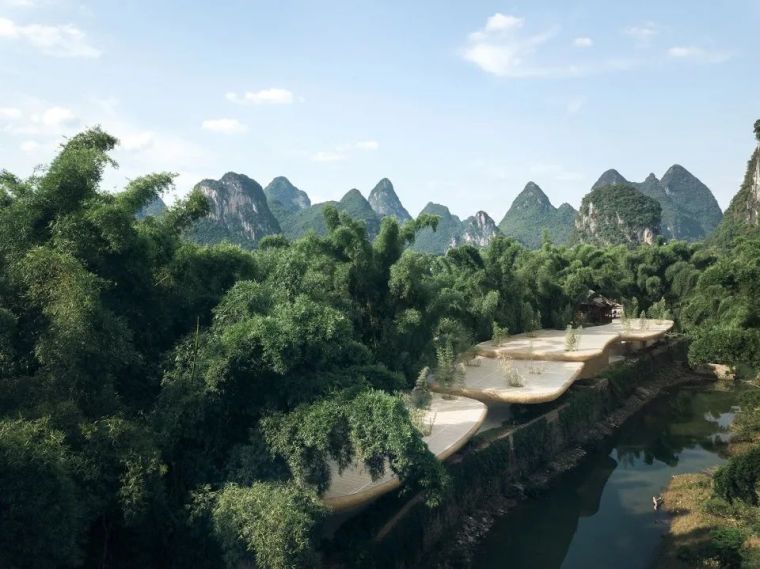

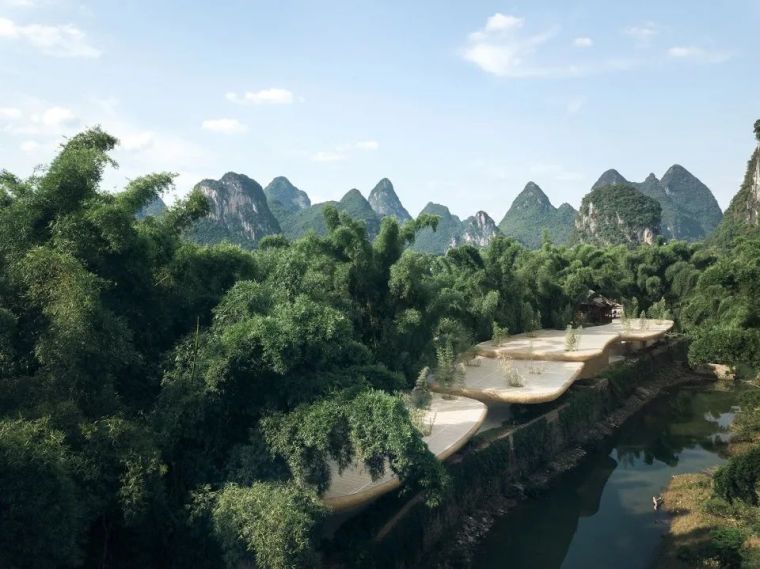

桂林山水甲天下,项目地位于阳朔印象刘三姐园区,中国最富戏剧性的自然景观环境区之一。

亭,景观设计的点睛之笔_20

亭,景观设计的点睛之笔_21

亭,景观设计的点睛之笔_22

亭,景观设计的点睛之笔_23

亭,景观设计的点睛之笔_24

亭,景观设计的点睛之笔_25

亭,景观设计的点睛之笔_26

亭,景观设计的点睛之笔_27

亭,景观设计的点睛之笔_28

亭,景观设计的点睛之笔_29

![表情[tuosai]-灵感屋](https://www.lgwu.net/wp-content/themes/zibll/img/smilies/tuosai.gif)

暂无评论内容