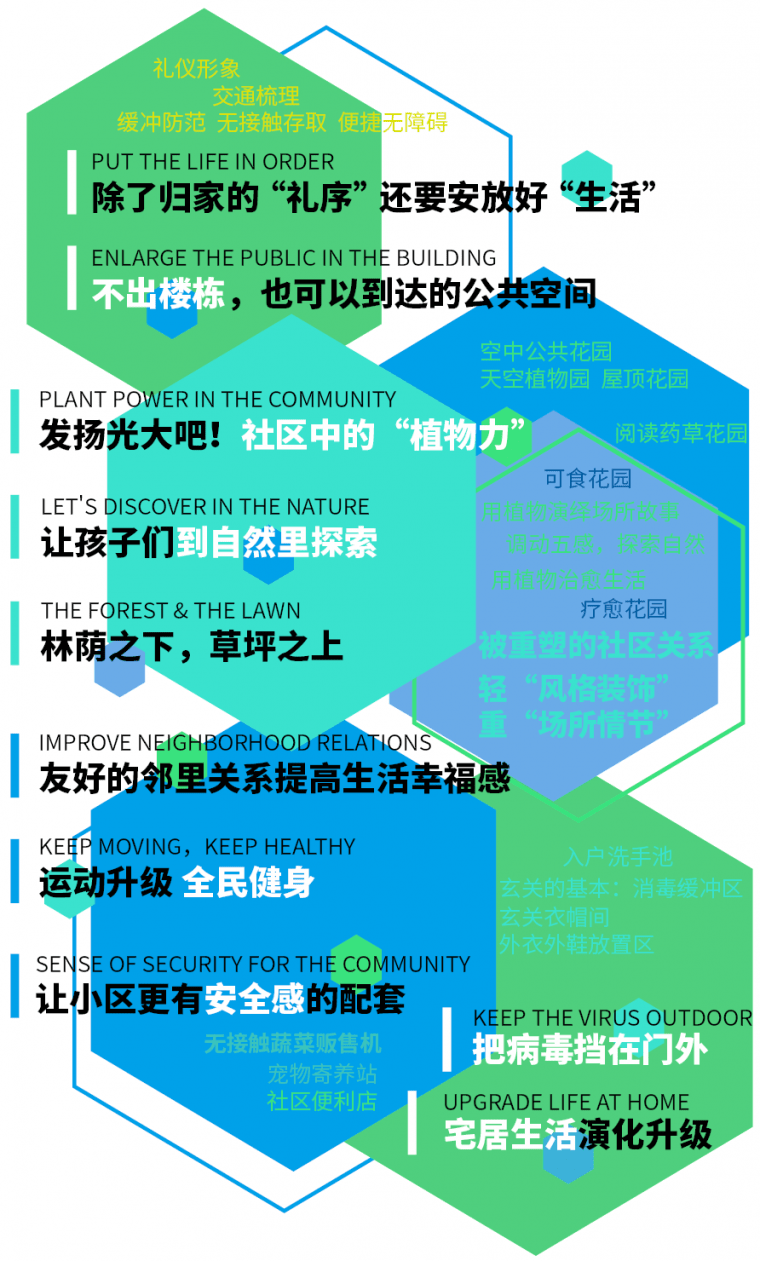

2020年新冠疫情初期,行业内就有关于“后疫情时代的社区变革”的讨论——就当时我们对新冠疫情的认知,对现代社区景观带来的影响作了一番基础的探讨和畅想。当时我们大部分关于这个议题的讨论都是建立于这样的前提下——新冠疫情能全面结束,地产市场的发展也是相对乐观的情况。

然而,时间过得很快,一眨眼就来到2022年(也是新冠疫情第三年)的第二季度,随着全球疫情形势变化,特别是奥密克戎变异毒株的传播速度快、隐匿传播多、防控难度大,国外的防控效果都不理想等情况,我国近期也出现点多面广的复杂疫情形势。在短时间内期待新冠疫情能够彻底结束,进入真正意义上的“后疫情时代”,在目前看来都是不太现实。目前的情况,可以看作是进入了我们的“全民防疫时代”。

在坚持国家“动态清零”的政策方针不变的情况下,结合地产市场进入“黑铁时代”,此时的景观行业面临着前所未有的挑战。那么在这样的挑战下,作为景观从业者,如何坚持初心,以专业的精神去洞察社会环境的变迁、对住宅景观的各种影响、对未来的发展趋势作前置的判断……加入我们,一起探讨——“动态清零”政策之下,全民防疫时代的社区景观演化探索!

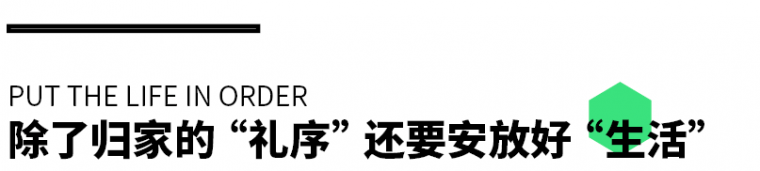

入口大门作为社区的门面,

隔离期间大部分呈现出一片凌乱的状态

升级社区入口大门的功能

即使是处于管控区和防范区,大家都尽可能减少出门,各种菜品,快递,外卖都不可避免地堆积在社区入口。因为快递和外卖配送平时都可以送到各个楼栋,所以现在大部分的社区入口没有设置足够的空间来容纳这些物资,各种物资自然就无序地堆积起来,让来领取物件的人难以寻获,甚至会有出现丢失的情况。

给力的社区交通道路系统能减轻物资转运工作的负担

而处于封控区的小区居民不能出自家楼栋,所有的生活必需品都需经由居委的许可,由业委、物业,或志愿者帮忙运送到楼栋入口。每天几十户居民的生活资料的转运工作,可能就分配到几位非专业的志愿者身上,对他们来说,这可能是无法想象的巨大的工作量。而此时的道路系统设计的合理性就显得尤其重要,便捷性和舒适度体现在道路的尺度和平整性的细节处理上。

相信疫情终将会结束,这些极端情况之下带来的困境可能只是一时的,但这样特殊的经历无疑促使我们对小区住宅的入口以及归家流线系统进行深入的反思——过去我们所提倡的“三重归家礼序”,专属精致的院落入口设置,无疑是最大限度的加强了住宅社区的景观性,而在经历了极端情况之后,我们也可以更深入地反思和探讨,住宅社区的入口设计除了尊贵感和礼仪性,还需要前置考虑更多满足生活需求的物理空间,在极端情况之下需要寻求礼序和生活之间的平衡。

在上海动态清零期间,有不少人提出对大社区的憧憬,有人分享居家办公每次开线上会议的时候,住在大社区的同事可以在会所里边喝着咖啡边开会,小社区里的同事就只能窝在房间里。

缺少公共景观的社区生活了无生趣

绿化景观,活动空间一般的小区,在仅有的绿化附近溜娃,在快递物流存放附近的宠物社交互动,临时布置一些户外运动,聊以解闷。

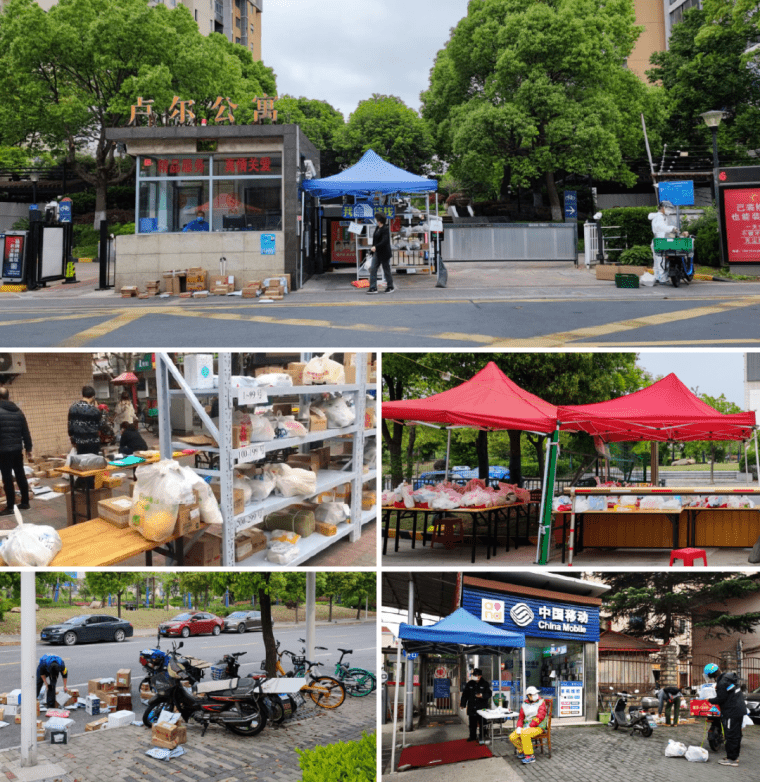

居家这么久,现在拼的就是小区的绿化空间了

树阵广场新用法——快递分类,总有你的一棵树

的确,对于居住地在上海封控区,实行“区域封闭、足不出户、服务上门”政策的小区居民,在长达一个月的时间,活动范围可能就只是自己的楼栋。居住的社区配套不同决定了在封城期间的居家生活体验千差万别。景观资源比较丰富的小区,下楼做个核酸,拿个快递,体验感都更美好些,而在一些小社区里,既没有绿化景观,也没有休闲娱乐的场所,除了看看窗外发发呆,隔离在家一整个月真的就没别的消遣了,住在不同景观品质小区的隔离生活,这其中的体验感都是千差万别的。

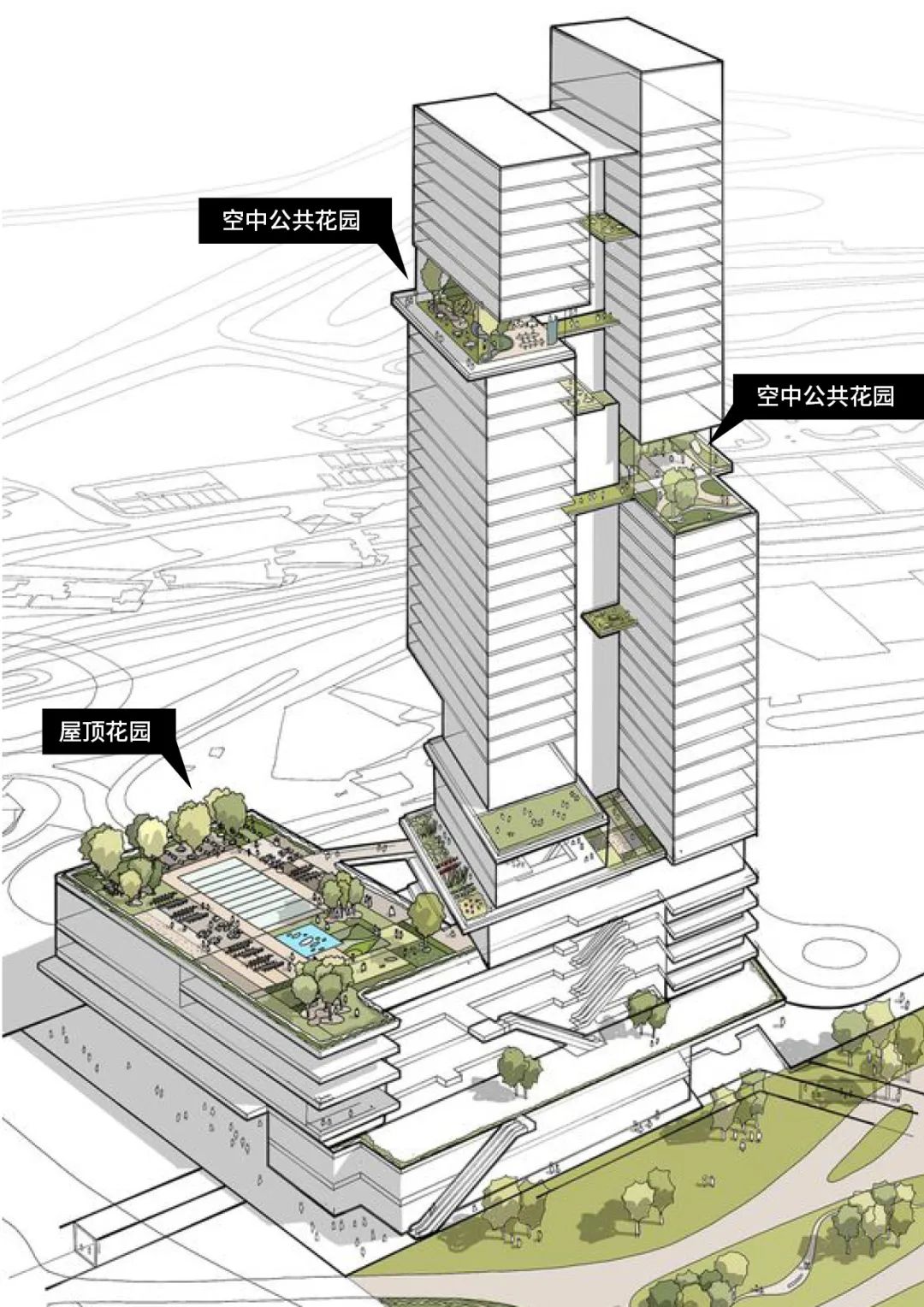

那么如果身处的小区有不出楼栋也可以到达的公共空间,居民幸福感会大大地提升。这就需要社区在规划阶段做出调整,比如设置架空层会所,空中公共花园,屋顶花园等在建筑内部的活动空间。

如果能在建筑内部更加有机地结合公共活动花园,服务到不同楼层的住户,哪怕足不出楼栋,也能有一定品质的花园体验。那么即使在封控期间,社区居民的幸福感也会大大提升!

楼栋内部的公共活动空间

虽然目前在很多刚改和改善型住宅里,架空层空间常被利用成为儿童活动、健身活动和社交休闲空间使用,但在后期投入使用时却常常因为缺乏物业维护或各种设施投入不足而没有被活跃使用。在这波上海新冠疫情过后,架空层空间应该会成为更多社区设计的发力点之一!

当大多数人的活动半径缩小至社区,社区只能越发向“内”生长,除了架空层,在楼栋之间布置空中公共花园,合理利用屋顶花园,甚至在各个楼层镶嵌邻里休闲花园,让儿童活动空间、观赏植物园、健身运动空间等有机融合到整个楼栋中——不出楼栋也能到达一系列景观功能空间,即使进入隔离生活,在楼栋内活动也能更加多元健康,让生活免于无聊乏味。

在社区中居民排队验核酸的场景

居家隔离期间,大部分居民唯一的活动就是下楼验核酸。长期处于这样行动受限的条件之下,人们容易形成心理上压抑。而在这样的情况下,唯一可以给人们带来心灵上安慰的,也许就是社区里的植物吧。居住在绿植空间充足,自然体验较为丰富的小区居民,哪怕每天下楼的时间很短,社区里的植物也有助于调节人们低落的情绪,以相对积极正面的状态来面对眼前的困境。

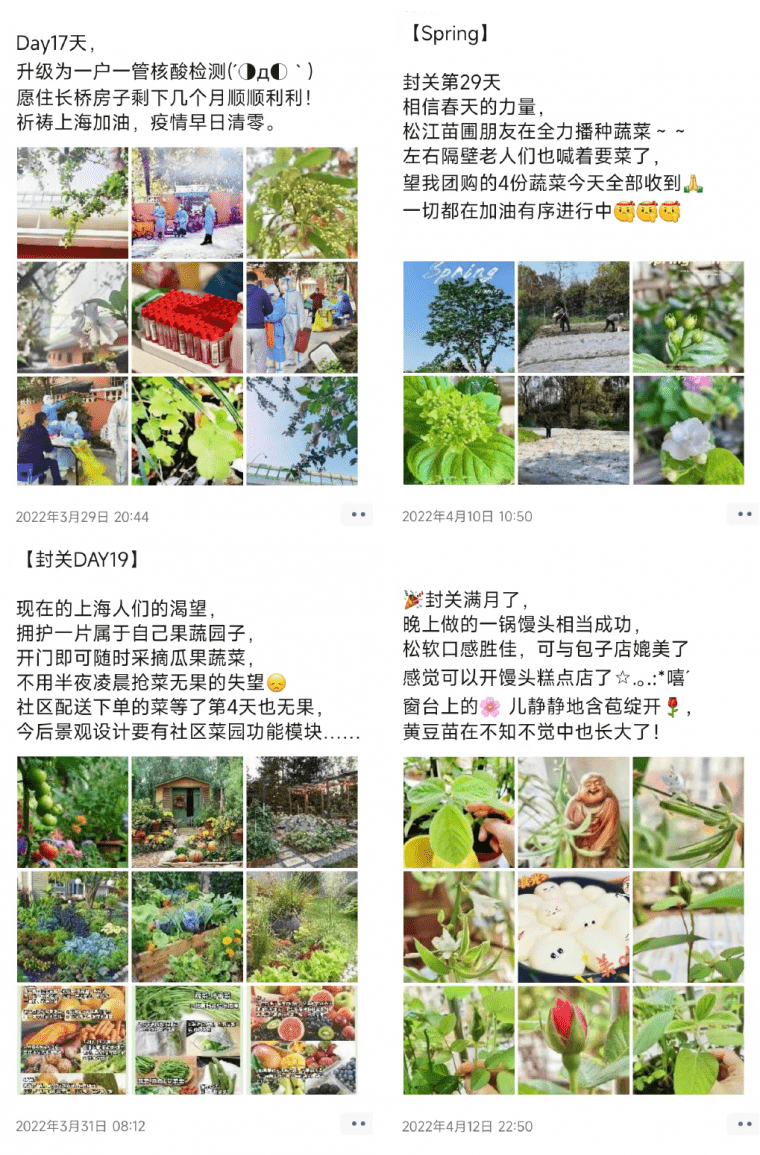

隔离期间上海居民发表朋友圈记录每日所见所感

林荫之下的Tony老师操作间

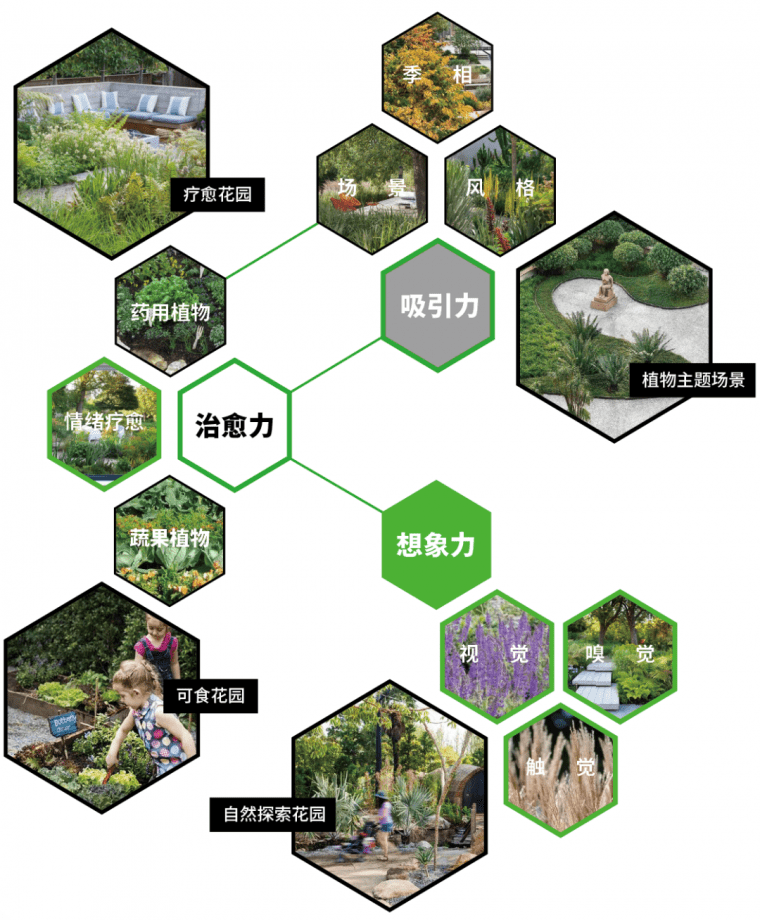

在极端情况之下,居民对小区景观降低到基本的需求,在景观场地中酷炫的造型,极致的风格,都不重要,而从大自然中获得的力量,更能支撑居民抵御负能量。这给景观设计师在社区设计中带来更好的灵感,需要更多的利用植物的力量——吸引力、治愈力以及植物带给人们的想象力,给社区景观赋能。

用社区场景连接三大”植物力“

用植物演绎场所故事

在不同的景观场所风格中,景观设计师通过搭配不同季相的植物,打造特定的主题故事场景,回应人们内心所想故事的植物场景,从而加强景观场景的吸引力,提升人们对自然四季的感知力和敏感度,开启一种与自然和四季连接的方式,用植物场景模块的设计方式,让社区业主保持对植物、四季的知觉。

演绎不同故事主题的模式,传递情感共鸣,用植物造景来创造更多的可能性——热烈的、浪漫的、温馨的、遥远的、东方的、神秘的……构建植物世界与人的精神之间的桥梁。

主题场景植物模块

调动五感,探索自然

通过植物所呈现出来的种种——色彩、质感、香味、声音、味道,对应我们的视觉、触觉、嗅觉、听觉、味觉,有关植物的五感体验对社区景观的价值,已经有很多相关成熟的研究,这里就不再论述。

这次长期居家隔离,给笔者最深刻的体会是, 我们通过五感探索感知自然,并不是字面说的探索和认知植物某方面的形态特特质,而是通过植物感受大自然的季象变化,感知四季和我们的生活状态。

上海街道实拍:除了枯叶无人清理,大部分植物在缺少维护的情况下,依然一片繁华,展现出春天的气息

某程度上,不是我们调动五感去感知植物,而是植物随着季相变化而带来形态、触感、颜色的变化,让我们的感官变得更敏感。通过自然植物感知到时间的流逝,让我们重新思考自然与生活的关系。大自然没了人类,依然可以活得很好,而我们却离不开大自然,离不开植物。我们需要以植物为”尺“,去保持感受自然的能力,并适当地调整生活节奏。

从这点诉求出发,我们未来的社区绿化造景,也许不应过度的强调全园林植物常绿的应用原则,适度的结合季相性质特点明显的植物,哪怕是黄叶落叶,都是季相的自然表现——让小区植物能带给人差异化更大的五感体验,也许能让我们更有助于感受大自然。

用植物治愈生活

我们从植物中获得的治愈力无处不在——等待排队核酸中,看到盛开的玉兰花;在荒废多时无人打理的小径上,看到盛开的野花;家中悉心照料之下疯狂生长的龟背竹;甚至是放在厨房角落那颗不经意发芽的土豆……即使是很小的一处植物角落,都能让人静下心来,暂时放下焦虑。

植物的治愈力体现在其诸多的健康功效,而有益于人体健康之根本在于疗愈植物能够与人产生直接的互动。植物的色彩,能够缓解眼部疲劳;植物的声音能够让我们在听觉上产生美感并减少烦躁;植物的芳香,能够刺激大脑皮层边缘系统和神经系统,分泌活性物质,达到强身健体的效果;植物的质感和果实,会调动我们的触觉和味觉,产生新奇、愉悦之感。

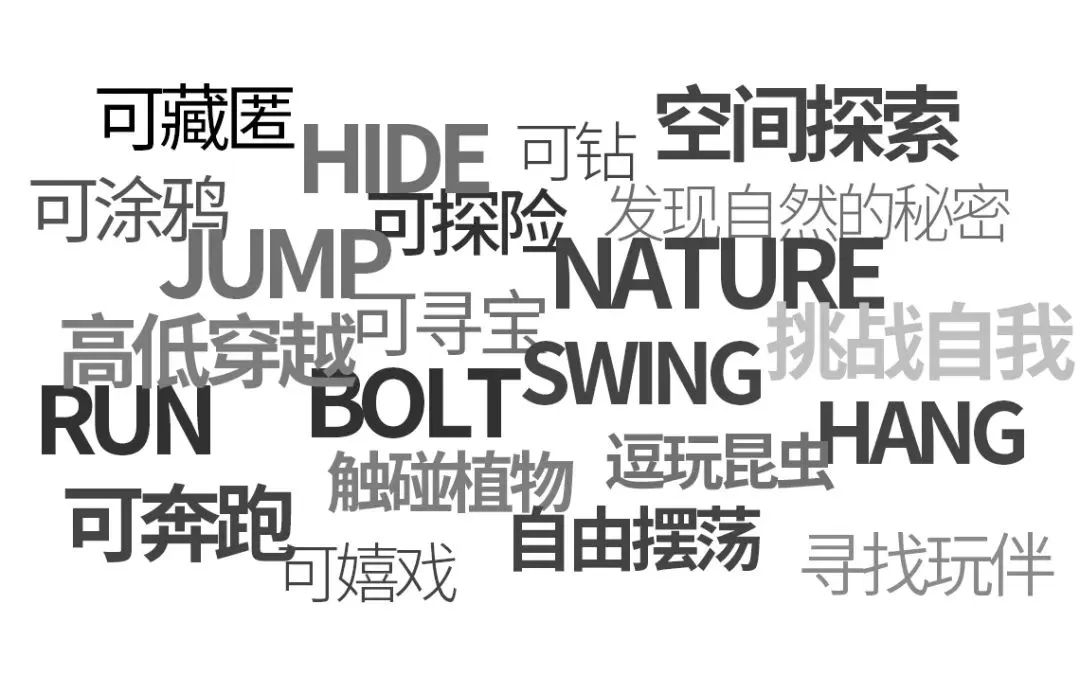

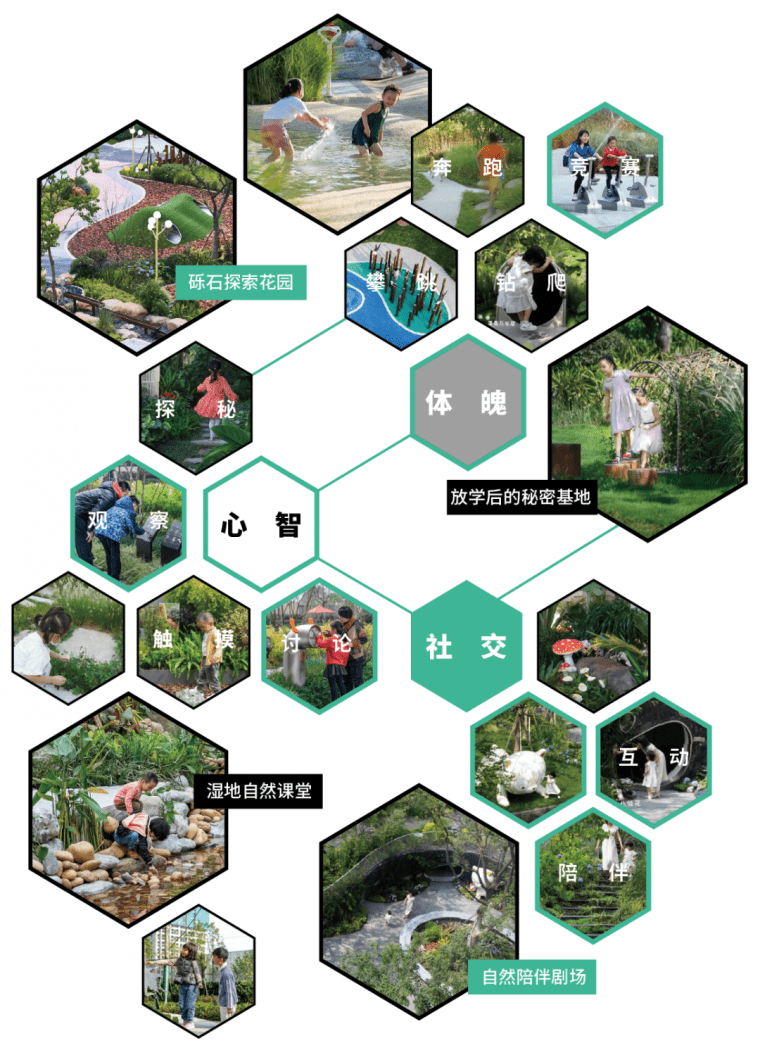

长久以来,在高度城市化的空间里,人们习惯了用各种色彩明快,形式酷炫的活动场地来打造儿童游戏场地,有太多的儿童乐园长在水泥世界中。而在目前的社区儿童活动空间中,存在大量针对幼龄儿童的活动器械,不太适用于大龄孩子,固定的硬质游戏设施对大孩子们缺乏吸引力,在很多成熟的社区中,大孩子几乎无处可玩。在隔离期,对只能在家上网课,缺乏跟同龄伙伴正常社交的孩子来说,某种程度上说,这是一种成长上的缺失。

人造的色彩均不能代替自然的色彩,我们不应该剥夺孩子们感知日出日落、寒来暑往、风霜雨雪、花鸟虫鱼的权利。哪怕是在抗疫隔离时期,孩子们接触自然的权力也需要捍卫。利用场地的绿地,打造更多的儿童活动场地,必然会成为未来社区景观的主流趋势。

“大自然”是儿童探索和学习最好的场地,在户外自然环境里,通过接触不同的自然元素,能满足儿童探索创造的心理需求。抛弃对儿童游戏场地从形式感和故事感的固化思维设计方式,设计应先从场所活动的内容开始思考——在一块自然场地中,孩子们应该能玩什么?

在大自然中的经历和体会,都无法被准确地设计。自然的场地是变化的,同一个自然游戏场地,孩子们能在变化的四季探索中游戏和成长——经历春季的生机盎然,夏季的茂密繁盛,秋季的硕果累累,冬季的萧瑟落寞,感受四季生长的气息。

在孩子们的眼中,自然里有无限的趣味等他们挖掘,流动的溪流,质感粗糙的砾石,植物发芽,长出新叶、开花、结果、还有虫子、蝴蝶、小鸟……在变化的自然中,儿童可以在其中游玩,可以获得更多自然的常识。

万科儿童友好社区研发·InterDesign 林德设计

天津旭辉天悦风华·InterDesign 林德设计

也许在全民防疫时代,在这不确定的喧嚣中,能在社区中打造一片生长繁茂的植物花园,和各种生灵悠然散步,身处如田园诗歌般的自然中追逐度过童年,已然是给孩子们最奢侈的礼物。

被重塑的社区关系

防疫清零政策下的极端生活条件,不断考验着个体、家庭、社群、区域的生存能力和生存策略,让大家重新审视社区的自身生活和价值。看似封闭的社区里,因为抗“疫”这一共同目标让人与人之间重新建立了联系。

时光倒流回到一个多月前,大概大部分的上海人也不会预料到,会忽然之间和一同住了数年的邻居们如此频繁地交往着,甚至发展出不同的兴趣部落。隔离生活拉近了邻里之间的距离。同时,由于生活资料的匮乏,也让大家感受到邻里之间团结互助的重要性。

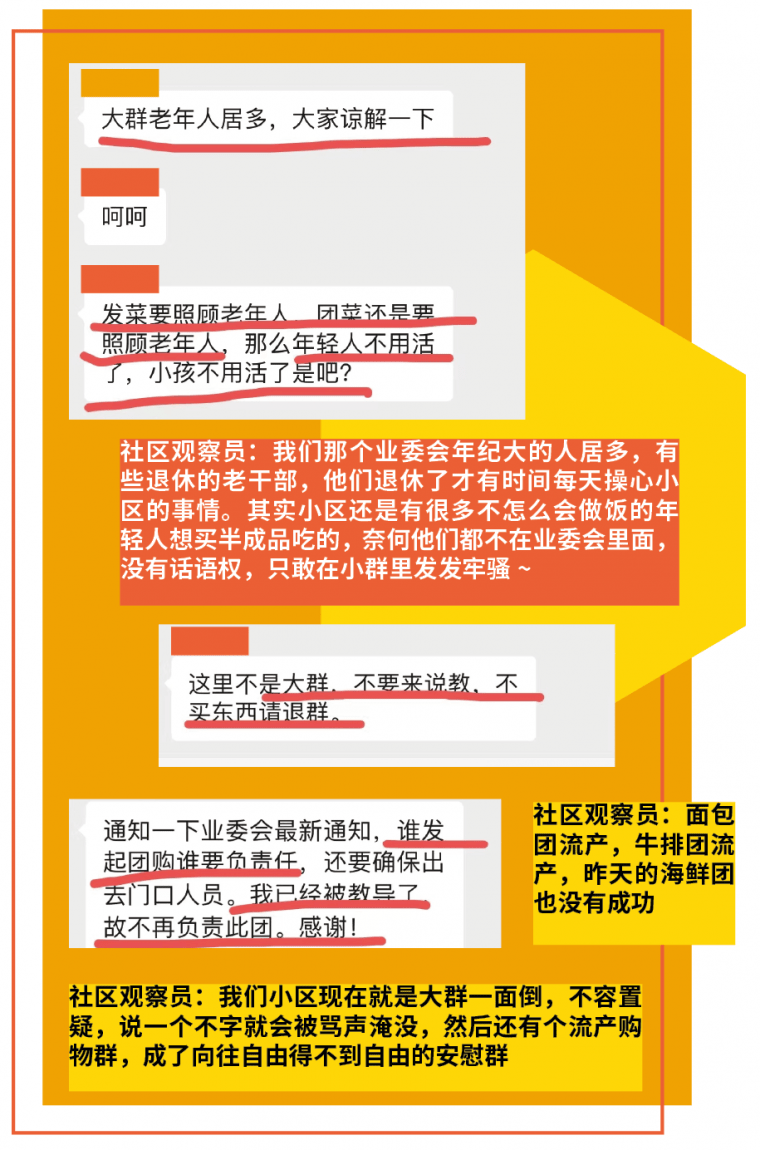

社区隔离微信社群生活观察志

根据笔者有限的观察,在疫情初期,不同的小区在一开始都存在矛盾和分裂,其主要的原因还是源于不同家庭无法共情他人生活需求而引起的——例如年长的家庭,无法理解有小孩的家庭对食物的营养需求,认为牛奶是奢侈品;健康的家庭,无法理解需要出小区看病的家庭;经济相对富裕的家庭无法理解为了政府发放物资而抱怨的家庭等等。而能更快的相互妥协调整、化解矛盾、团结社区力量的社区,其生活条件就越快获得改善——即使需求不一,但能通过沟通求同存异,从而解决各方需求。可以说,邻里关系得到改善的小区,隔离期间,幸福感越高;相反,邻里关系日益紧张的社区,会让人在隔离期间增加焦虑感。

社区隔离微信社群生活观察志

其实同住在一个社区,邻里之间并不是没有共同的兴趣爱好,而是缺少沟通的机会,一旦打开了沟通的桥梁,更了解彼此的兴趣爱好,大家瞬间活跃熟络起来。相信等疫情解封过后,不少社区应该会组织更多的邻里活动和兴趣社群。

轻“风格装饰”,重“场所情节”

重塑的社区关系,给未来社区的景观设计带来什么启示?

社区公共空间是产生交流的场所,好的社区公共空间是立足于社区而又超脱于社区的。它们与当地居民的日常生活紧密结合,又在文化意义上超脱了某一个区域的限制,成为真正的公共文化交流空间。

温州旭辉国瑞府·InterDesign 林德设计

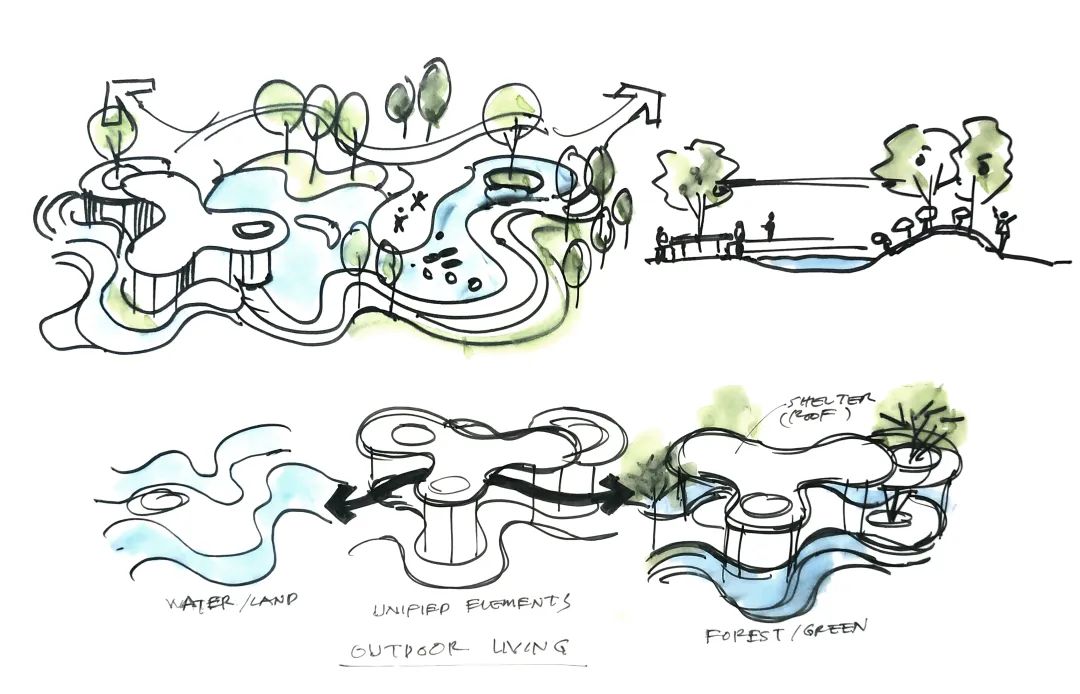

强调“连接”和“交融”的空间设计逻辑

天津旭辉天悦风华·InterDesign 林德设计

长沙万科 · 魅力之城·InterDesign 林德设计

空间设计的完成是由使用者和人共同完成的——魅力之城儿童活动场地的云朵构架,白天小孩们在其中穿梭,追逐光影,开心的玩耍嬉戏,晚上变身成为社区露天电影院。场地的景观装饰风格无法定义人们的活动,而舒适合理的空间逻辑,却能让人们留下来,带来更多活动的可能性,更新场所生活剧情。或许,经历这次疫情,一些小区能重塑“邻里圈”,串起新的地缘观,从长远来看,这样的社区公共空间将激发一个地区乃至一座城市的活力。

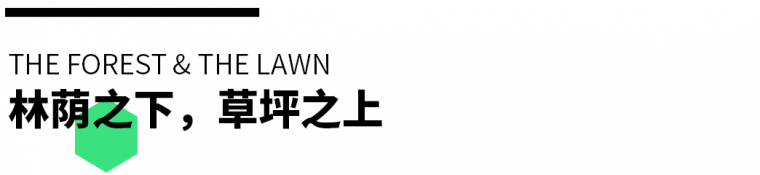

林荫之下

“居家这么久,现在拼的就是小区的绿化和空间了”,这是最近调研隔离社区景观最常听到的一句感慨。确实,在这样长期的隔离和压力之下,没有什么比能在一片林下空间之下,熟悉的散步更让人感到治愈。在一片林荫之下,哪怕是下楼做个核酸,取个快递,都让人心情愉悦。在这特殊时期,我们还捕捉到特别的场景——社区里的TONY老师在给居民理发,林下空间秒变“TONY老师的林下SALON”。

拥有林下空间让业主在社区隔离期获得大大的幸福感

社区隔离期的林下生活剧场——TONY老师的林下SALON

林下客厅 绿荫剧场

“林荫”、“树阵”,虽然是最质朴的一种造景手法,但无论是小尺度的林下休憩空间,阵列的公共广场空间,还是轴线上的林荫大道,融入自然的林下空间……“林下”空间都自然的镶嵌在不同类型,形成看与被看的关系,实现空间渗透,打造舒适又有颜值的空间体验。

草坪之上

引导人们在安全距离之下活动的草坪设计

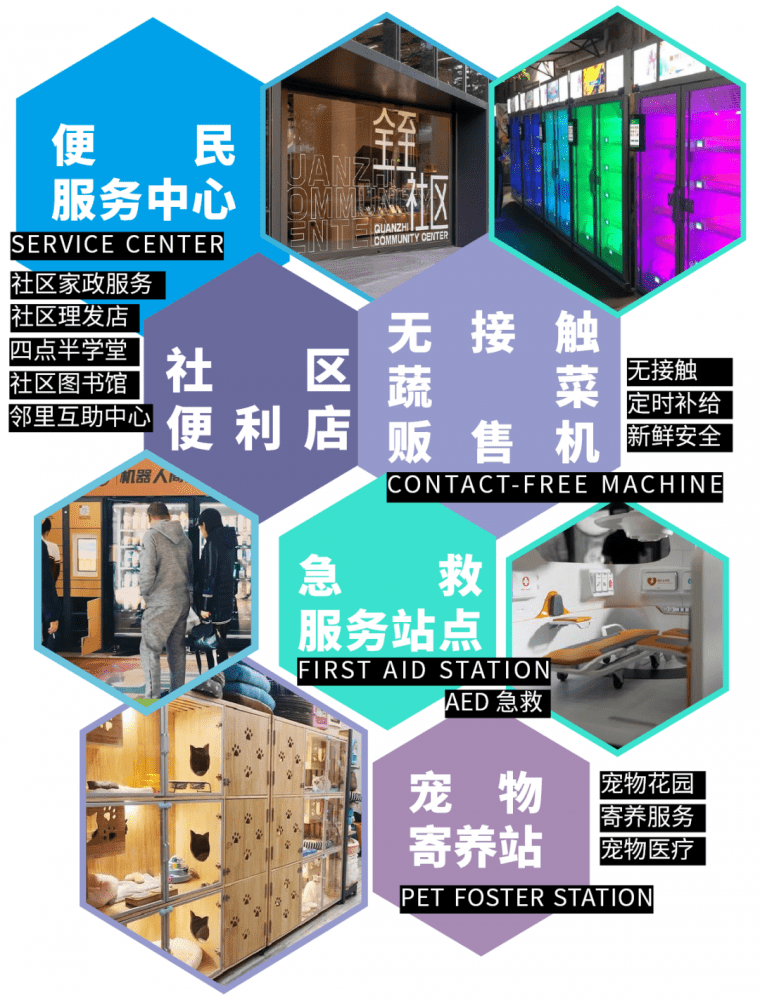

社区里的草坪露营活动

在草坪上举办各种活动并不是一个新的话题,在过去一直没有普及,其原因除了那时候人们还可以外出,在社区草坪举办活动还不算刚性需求以外,引导居民在草坪里活动,非常考验社区的物业管理、社区组织能力、相关配套、居民素质等等。

在4月居家隔离期间,刘畊宏直播健身迅速走红。人们对直播健身的热情,某种程度反应了人们对健康的关注,反应了宅家的刚性需求——没有健身习惯的群体,因为足不出户,减少了很多外出活动的机会,希望能在家进行健身活动,强身健体增强免疫力;而有健身习惯的人,被困在家,无法到健身房锻炼,被迫中断了锻炼计划,更希望在家也能锻炼。

刘畊宏夫妇直播健身引发全民居家健身热潮

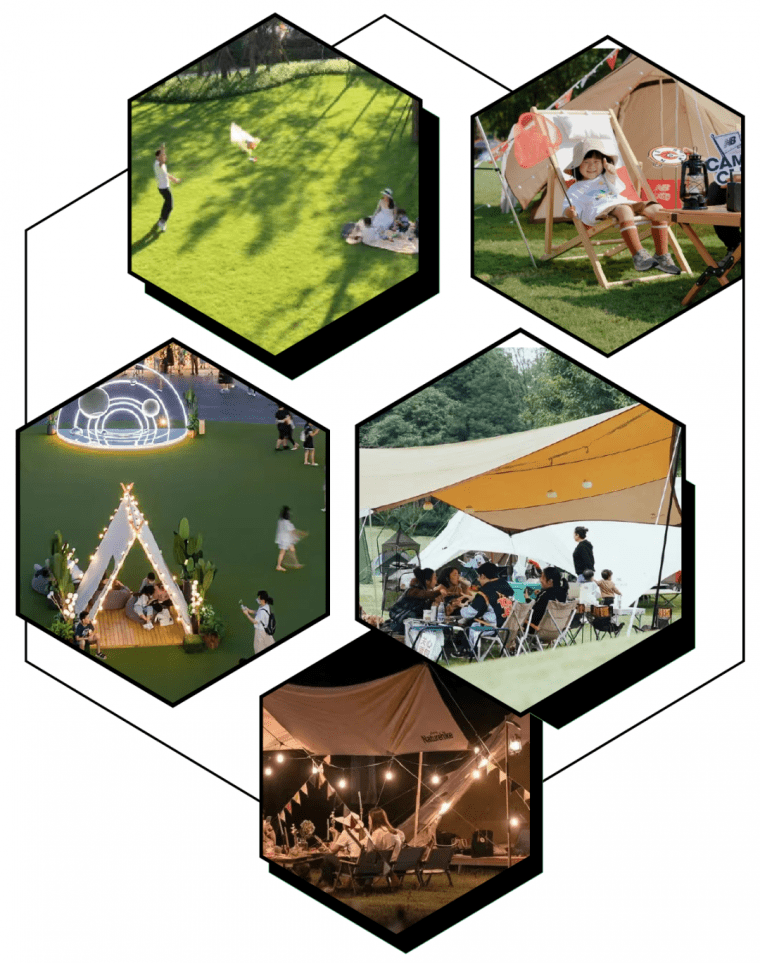

未来等疫情稳定,养成健身习惯的人们,相信也会更倾向于在社区或家中完成健身——比起在健身房花钱“被动式”的健身,承担疫情的不确定性,健身房倒闭的风险,如果社区景观内能有更多的运动健身空间,居民们自然是乐于使用。

社区中的运动空间需要升级,竞技性运动如篮球场、羽毛球场、乒乓球,是最能聚集人气的活动;在儿童活动场地中,考虑具有互动性的运动游戏设施,既能锻炼孩子们的体魄,也能促进亲子关系;专业的自训锻炼设施,包括各种无氧锻炼,上肢臂力,核心基础锻炼等 ,搭配有氧运动跑步、瑜伽等;在邻里社交空间嵌入“轻运动”元素,让邻里在交往闲聊中,不知不觉地就达到锻炼身体的效果。

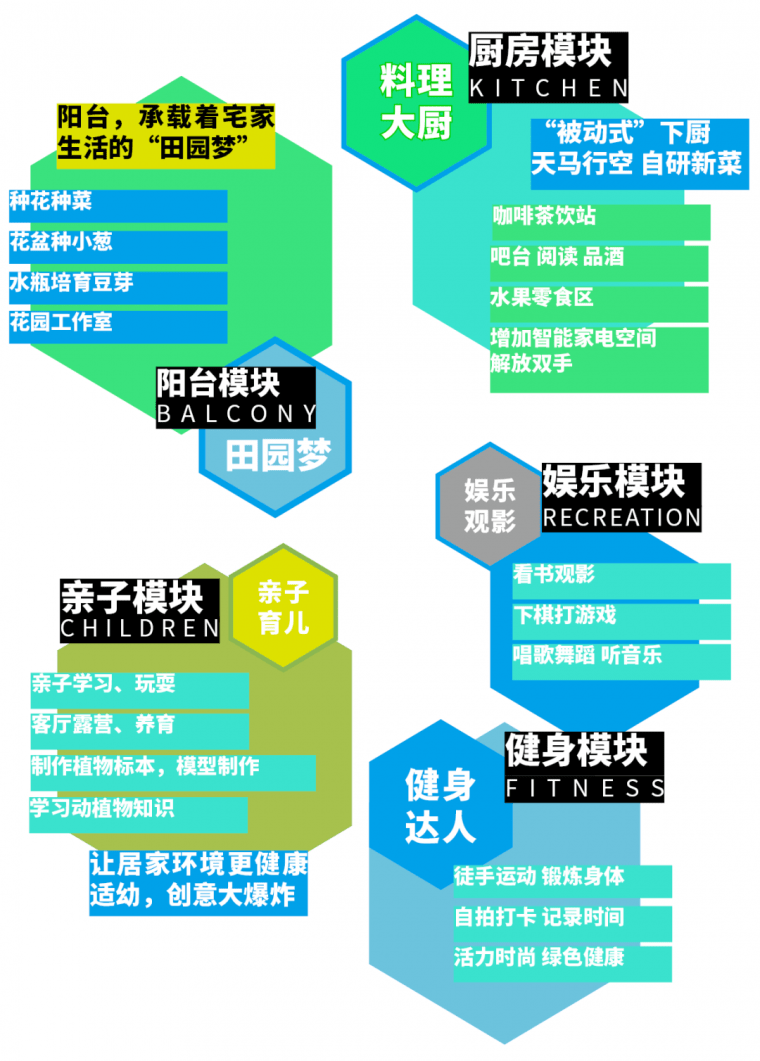

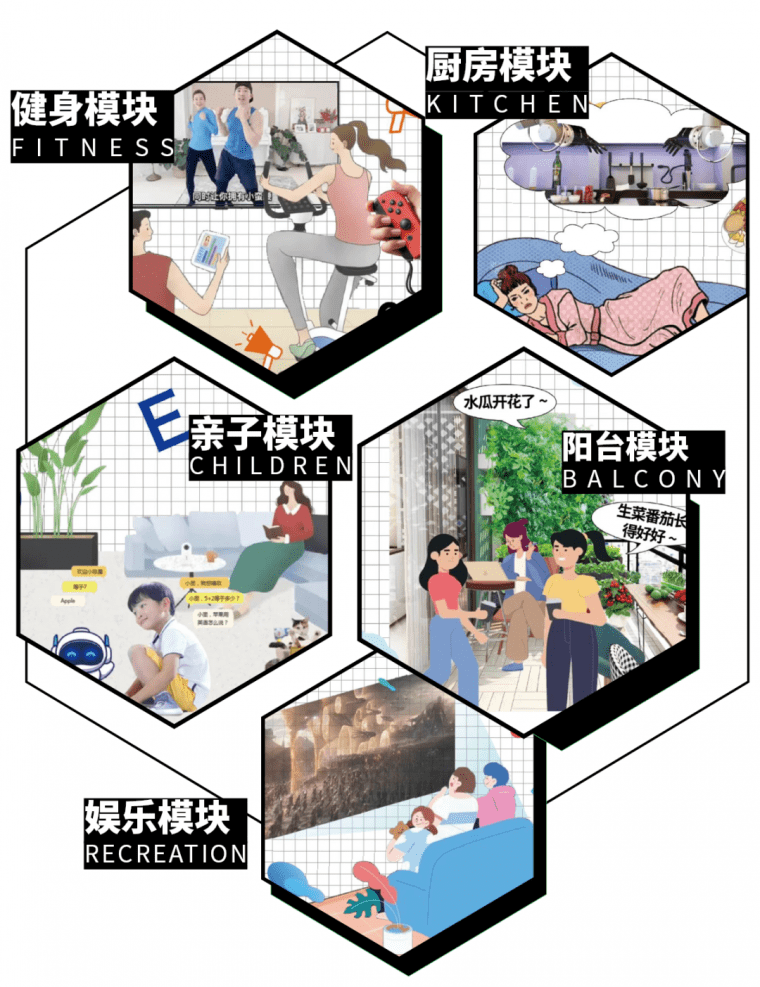

疫情期间长时间隔离可能出现的各种需求

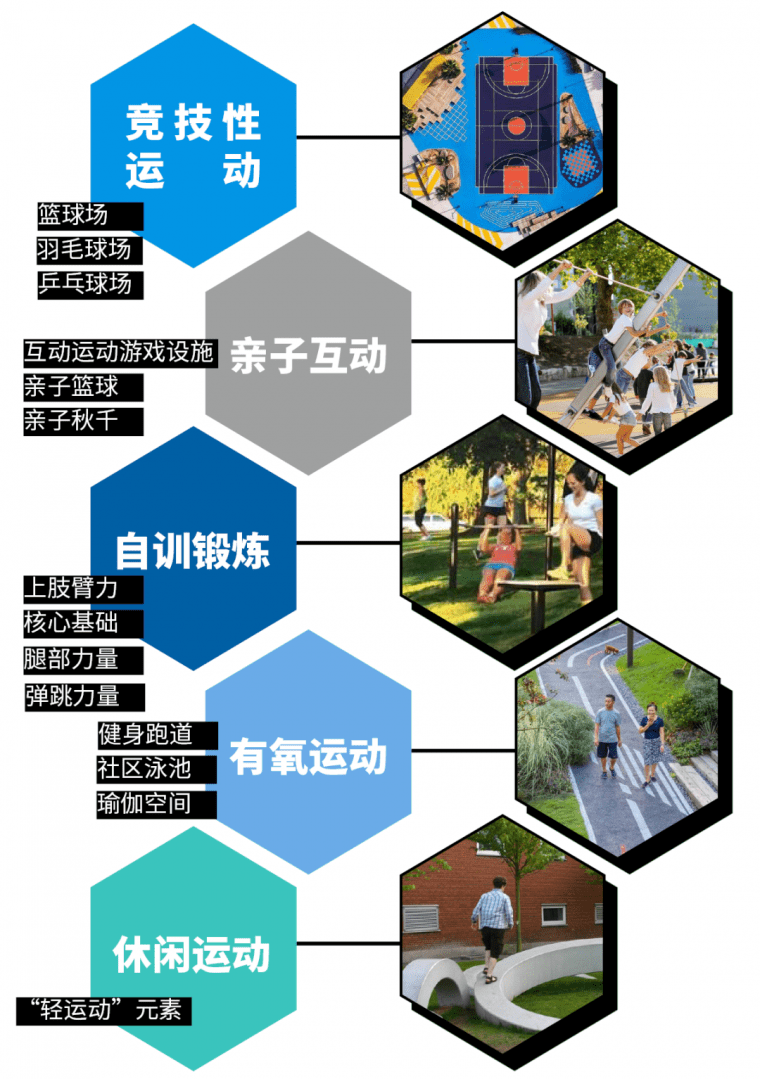

一个多月的隔离,足不出社区,除了很多日常的需求都无法被满足,如食物菜品和日常用品的购买,理发等需求,还有紧急医疗救治需求,阳性居民的宠物寄养需求等等。传染系数极高的新冠病毒,让我们的生活随时陷入无序。疫情的不确定性让人们对社区配套要求越来越高,从而获得相对的安全感。

让小区更有安全感的配套

小区内一个平平无奇的小卖部,在封控期间可能成为小区居民物资补给重要的基地,针对未来不确定的全民防疫大趋势,小卖部、便利店,更可能演化成无接触食品贩售机,能为小区提供一定的物资储备。对于大型社区而言,小区内部需设置便民服务中心,提供如理发,家政等服务,急救服务站点,宠物寄养站,在极端的情况下显得尤为重要——所有的宠物主人在疫情期间最大的恶魔,莫过于万一自己被送去方舱,宠物无人照顾,甚至遭遇不测。小区的宠物寄养站无疑能为宠物主人们提供最强的安全感。

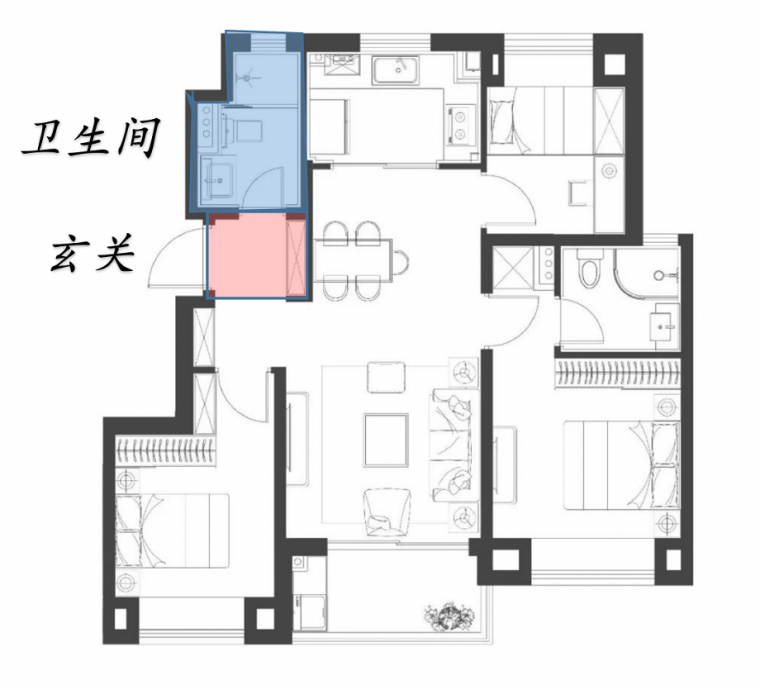

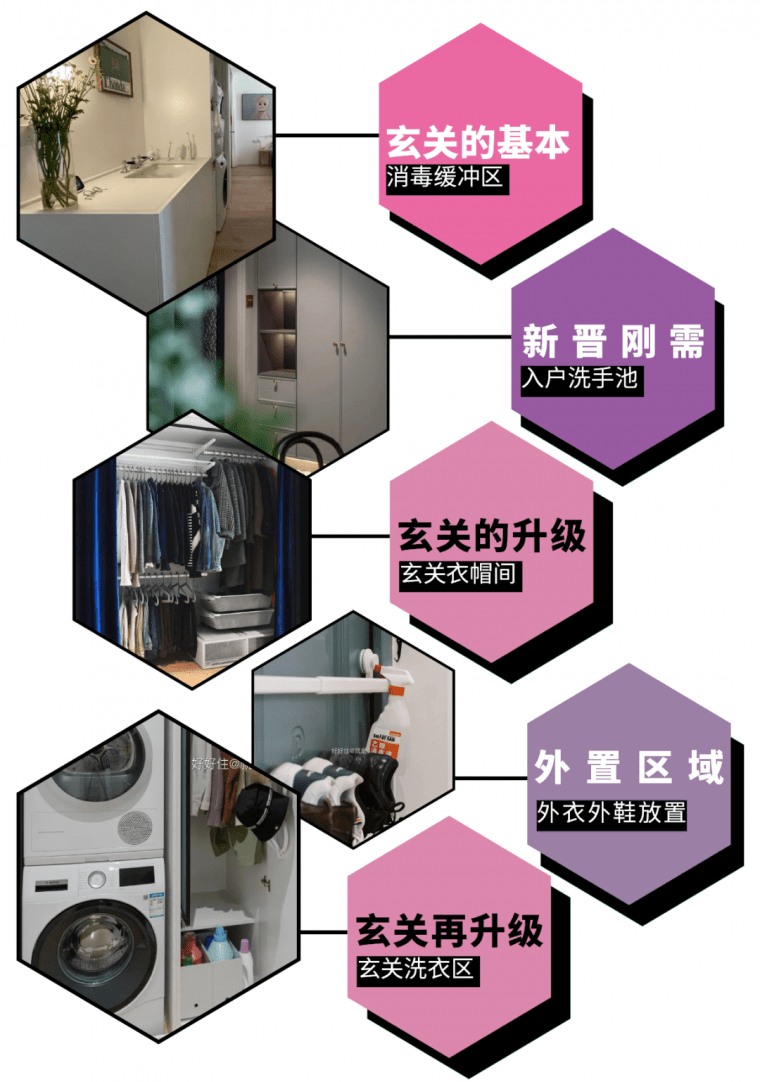

长期隔离居家体验,都会让人重新审视自己所居住的房子,室内空间设计的很多小细节,可能会直戳生活的各种痛处。反复下楼做核酸测试的体验相信大部分在清零政策管控之下的小区居民都有经历,这时候房子的玄关就显得尤为重要——从外部到室内的过渡空间,需要完成全身的换装和消毒。

如果在房子的入口处,能有这么一个玄关+洗手台

创新户型:家里的公共洗手间,搬到了进门玄关位置

未来的住宅产品,玄关基本是消毒缓冲区,这里可以放置家里的所有卫生消毒用品。想象一下,每天核酸回来后,可以先进入洗手间,洗手甚至洗澡了再进门,这样的户型设计在无论是全民防疫的当前,或是当疫情过去后的生活日常,都是十分必要的。因为即使疫情过去,对卫生和健康的迭代理念已经深深植入国民的心中——回家洗手换衣服会成为如今跟戴口罩一样自然的事情。

入户洗手池、玄关衣帽间、外衣外鞋放置区域,甚至洗衣区都将成为对未来玄关的生活场景需要考虑合理布置的功能区域。作为隔离一个月、足不出户的用户体验来说,今后买房对户型要更挑剔些,再小的户型都要有玄关,如玄关处增设卫生间或者洗手台,相信将来一定是领先市场且非常受欢迎的产品。

![表情[tuosai]-灵感屋](https://www.lgwu.net/wp-content/themes/zibll/img/smilies/tuosai.gif)

暂无评论内容